【2025版】中小企業の音声認識比較!業務効率化とコスト削減を実現する選び方

インサイドセールス・電話営業の業績向上なら電話解析AI搭載の「MiiTel Phone」

インサイドセールス・電話営業の業績向上なら

電話解析AI搭載の「MiiTel Phone」

目次

- 1 なぜ今、中小企業に音声認識が必要なのか?~導入メリットと課題解決の可能性~

- 2 【失敗しない】音声認識サービス・アプリ選定 7つの絶対比較ポイント (中小企業編)

- 3 【目的別】おすすめ音声認識サービス・アプリ徹底比較 2025年最新版 (法人向け)

- 4 【番外編】API提供で柔軟なカスタマイズが可能な音声認識エンジン

- 5 【実録】音声認識導入の成功事例と費用対効果

- 6 中小企業が音声認識導入で注意すべき点とスムーズな導入ステップ

- 7 音声認識のよくある質問 (FAQ)

- 8 まとめ & 貴社に最適な音声認識ツール選定の最終チェックと次のアクション

- 9 電話営業の音声改善なら「MiiTel Phone」にお任せ!

中小企業の経営者様、情報システムご担当者様、日々の業務で「もっと時間があれば」「人手が足りない」と感じることはありませんか?そのお悩み、音声認識技術が解決の糸口になるかもしれません。

結論から申し上げますと、自社に最適な音声認識サービスを選び、正しく導入・活用することが、中小企業の業務効率化とコスト削減成功の鍵です。しかし、多様なサービスが市場に溢れる中、「どれを選べば良いのか分からない」というお声も少なくありません。

この記事では、数多くの選択肢から貴社にぴったりの音声認識サービス・アプリを見極めるための7つの選定ポイント、会議の議事録作成や問い合わせ対応といった目的別のおすすめツール、そして具体的な導入事例まで、分かりやすく徹底解説します。

この記事を読むことで、以下の3点が明確になります。

- 中小企業が音声認識を導入する真のメリットと、選定で失敗しないための絶対比較ポイント

- 【議事録/問い合わせ対応など目的別】おすすめ音声認識サービス・アプリの具体的な機能と費用

- 導入成功企業の実例から学ぶ、費用対効果とスムーズな導入ステップ

ぜひ最後までお読みいただき、貴社のデジタルトランスフォーメーション(DX)推進の一助となれば幸いです。

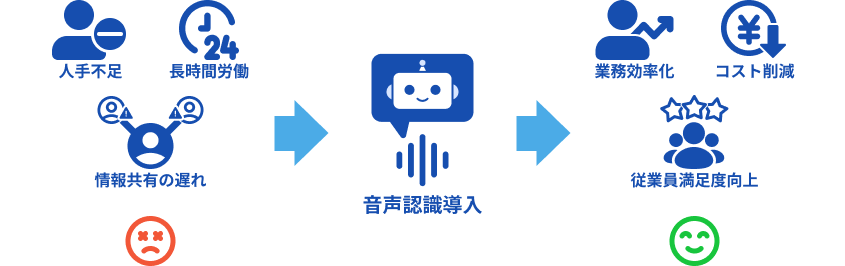

なぜ今、中小企業に音声認識が必要なのか?~導入メリットと課題解決の可能性~

このセクションでは、多くの中小企業が直面している課題と、音声認識技術がそれらをどのように解決し、どのようなメリットをもたらすのかを具体的に解説します。導入の目的を明確にすることで、後悔のないツール選びが可能になります。

人手不足時代の救世主!音声認識が解決する中小企業の典型的な課題

「働き方改革」が叫ばれて久しいですが、多くの中小企業では依然として人手不足が深刻な課題です。限られたリソースの中で最大限の成果を出すためには、既存業務の抜本的な見直しが不可欠と言えるでしょう。

特に、以下のような課題を抱えていらっしゃる企業様は多いのではないでしょうか。

会議の議事録作成に追われる日々からの解放

重要な会議であるほど、正確な記録は必須です。しかし、その作成に多くの時間と労力が割かれていませんか?本来集中すべきコア業務の時間が圧迫されているケースは少なくありません。

電話応対・顧客対応の品質向上と記録の自動化

顧客からの問い合わせ内容は、貴重な経営資源です。しかし、対応内容の記録や共有が属人的になっていたり、クレーム対応に追われて担当者が疲弊したりしていませんか?

煩雑なデータ入力業務の効率化

報告書作成、日報入力、アンケート集計など、手作業によるデータ入力は時間がかかるだけでなく、入力ミスも発生しがちです。

これらの課題に対し、音声認識技術は有効な解決策を提示できます。例えば、私が以前支援したあるサービス業の企業様では、毎日の朝礼や週に一度の定例会議の議事録作成に、社員が数時間を費やしていました。音声認識ツール導入後は、その作業が数十分で完了するようになり、社員は顧客対応や企画業務、育成といった、より付加価値の高い仕事に時間を使えるようになりました。

音声認識導入で得られる3つの具体的なメリット

音声認識を導入することで、単に作業が楽になるだけでなく、経営視点で見ても大きなメリットが期待できます。

- メリット1:圧倒的な業務時間短縮と生産性向上

最も直接的な効果は、音声の文字起こしにかかる時間の大幅な削減です。会議の録音データを手動で文字起こしする場合、一般的に録音時間の3倍から10倍程度の作業時間が必要と言われています。音声認識サービスを使えば、これが数分の一に短縮可能です。これにより、従業員はより創造的で戦略的な業務に集中でき、企業全体の生産性向上に繋がります。 - メリット2:人的コストの削減とリソースの最適配分

文字起こしやデータ入力といったノンコア業務を自動化することで、その作業にかかっていた人件費を削減できます。あるいは、削減できた時間的リソースを、営業活動や新商品開発など、企業の成長に直結する部門へ再配分することも可能です。 - メリット3:従業員の負担軽減と満足度向上

長時間労働や単調作業の削減は、従業員の心身の負担を軽減し、ワークライフバランスの改善に貢献します。働きがいのある環境は、従業員のモチベーション向上や離職率低下にも繋がり、結果として企業の競争力強化に貢献するでしょう。

無駄な投資にしないために知っておくべき音声認識の限界と注意点

大きなメリットが期待できる音声認識ですが、万能ではありません。導入後に「こんなはずではなかった」とならないために、以下の点は理解しておく必要があります。

認識精度は100%ではない:過度な期待は禁物

最新のAI技術により認識精度は格段に向上していますが、それでも100%完璧な文字起こしは困難です。特に、騒がしい環境での録音、専門用語が多い会話、早口や滑舌の悪い話し方などの場合、誤認識は発生します。そのため、最終的な確認や修正作業は必要と割り切ることが大切です。

セキュリティリスクの考慮:情報漏洩対策の重要性

音声データやテキスト化された情報には、機密情報が含まれる可能性があります。クラウド型のサービスを利用する場合は特に、データの取り扱いや保管場所、暗号化の強度など、セキュリティ対策が万全であるかを確認する必要があります。

導入・運用コストの把握:費用対効果の見極め

無料のツールから高機能な有料サービスまで様々です。初期費用だけでなく、月額料金や従量課金、さらには運用にかかる人的コストも考慮し、自社の課題解決に見合う費用対効果が得られるかしっかりと見極めましょう。

【失敗しない】音声認識サービス・アプリ選定 7つの絶対比較ポイント (中小企業編)

このセクションでは、中小企業が音声認識サービスやアプリを選ぶ際に、絶対に押さえておくべき7つの比較ポイントを、IT導入コンサルタントの視点から具体的に解説します。これらのポイントを事前にチェックすることで、導入後のミスマッチを防ぎ、投資対効果を最大化できます

ポイント1:認識精度と対応範囲-業務のコア要件を満たせるか

まず最も重要なのは、やはり認識精度です。いくら多機能でも、肝心の音声認識の精度が低ければ業務効率は上がりません。

日本語の認識精度(専門用語、方言への対応力は?)

一般的な会話だけでなく、自社の業務でよく使う専門用語や業界用語をどの程度正確に認識できるか確認しましょう。デモやトライアルで実際に試してみるのが一番です。また、地方に拠点がある企業様は、方言への対応度合いもチェックポイントです。

話者分離機能の有無と精度

会議の議事録など、複数人が発言する場面では、誰が何を話したかを区別する「話者分離機能」が非常に重要です。この機能の有無と、その分離精度を確認しましょう。

リアルタイム認識 vs バッチ処理

会議中にリアルタイムで文字起こし結果を表示したいのか、録音データを後からまとめて処理(バッチ処理)するので十分なのか、利用シーンに合わせて選びましょう。リアルタイム認識は利便性が高い反面、精度が若干劣る場合もあります。

MiiTelを導入した企業では、有効な対話ができているかを確認する際に、生成AIオプションによる自動議事録機能が活用されています。

従来、会話内容をダウンロードして確認していた企業では、現在では議事録が自動生成されることにより、即時のフィードバックが可能となり、応対品質の向上や教育工数の削減といった成果に繋がっています。

ポイント2:利用料金と費用対効果-予算内で最大の効果を得るには

次に、コストパフォーマンスです。高機能なサービスは魅力的ですが、予算を超えてしまっては意味がありません。

初期費用、月額料金、従量課金モデルの比較

料金体系はサービスによって大きく異なります。初期費用が無料でも月額料金が高かったり、利用時間やデータ量に応じて課金される従量課金制だったりします。自社の利用頻度やデータ量を予測し、トータルコストで比較検討しましょう。

無料プランと有料プランの違い(ビジネス利用での推奨は?)

多くのサービスで無料プランが提供されていますが、機能制限や利用時間制限があることがほとんどです。ビジネスで本格的に活用するなら、セキュリティ面やサポート面も考慮し、有料プランを基本に検討することをおすすめします。

隠れたコスト(サポート費用、カスタマイズ費用など)

基本料金以外に、導入サポート費用や、自社向けに機能をカスタマイズする際の費用が発生しないかも確認が必要です。

ポイント3:セキュリティとコンプライアンス-機密情報を守れるか

音声データには、顧客情報や社外秘の情報など、機密性の高い情報が含まれることが少なくありません。セキュリティ対策は万全でなければなりません。

データ暗号化、アクセス制御、ログ管理体制

通信時や保管時のデータ暗号化はもちろん、誰がいつデータにアクセスしたかを記録するログ管理機能、不正アクセスを防ぐためのアクセス制御機能が備わっているかを確認しましょう。

クラウド型の場合のデータ保管場所と法的準拠

クラウドサービスの場合、データが国内のデータセンターに保管されているか、海外の場合はどこの国の法律が適用されるのかは重要なポイントです。また、個人情報保護法など、関連法規を遵守した運用がなされているかを確認しましょう。

❝個人情報保護法 第十五条第一項「個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。」❞

出典:厚生労働省 個人情報の保護に関する法律より抜粋

業界特有のセキュリティ要件への対応(例:医療情報のHIPAA、個人情報保護法)

医療業界や金融業界など、特に厳しいセキュリティ基準が求められる業界では、それらの要件に対応したサービスを選ぶ必要があります。

ポイント4:導入・運用の容易さ-IT専門家がいなくても使えるか

中小企業では、必ずしもIT専門の担当者が潤沢にいるわけではありません。誰でも簡単に導入・運用できるかどうかも重要な選定基準です。

インターフェースの分かりやすさ、直感的な操作性

マニュアルを熟読しなくても、直感的に操作方法がわかるようなユーザーインターフェースであるかを確認しましょう。無料トライアルなどで実際に触れてみるのが一番です。

導入までの期間と必要な設定作業

契約してから実際に利用開始できるまでの期間や、導入時に必要な設定作業の煩雑さも確認しておきましょう。すぐに使い始めたいのに、設定に何週間もかかるようでは困ります。

マニュアルやサポート体制の充実度

分かりやすいマニュアルが用意されているか、困ったときに問い合わせできるサポート窓口があるか、その対応時間はどうなっているかなども、安心して利用するための重要なポイントです。

ポイント5:機能の網羅性と拡張性-将来的なニーズにも対応可能か

現在は特定の業務での利用を考えていても、将来的に他の業務にも活用の幅を広げたいと考えるかもしれません。

議事録作成支援機能(自動要約、キーワード抽出など)

単に文字起こしするだけでなく、長文の会議録から要点を自動でまとめてくれたり、重要なキーワードを抽出してくれたりする機能があると、さらに業務効率が上がります。

多言語対応、翻訳機能

海外との取引がある企業や、外国人従業員がいる企業では、多言語対応やリアルタイム翻訳機能が役立ちます。

API連携による既存システムとの連携可否

CRM(顧客管理システム)やSFA(営業支援システム)、チャットツールなど、既に社内で利用しているシステムとAPI連携できると、データの二重入力の手間が省け、業務フロー全体の効率化が図れます。

ポイント6:提供形態(クラウド/オンプレミス/アプリ)-自社の環境に合うのは?

音声認識サービスは、提供形態も様々です。自社のIT環境やセキュリティポリシーに合わせて選びましょう。

それぞれのメリット・デメリット比較

- クラウド型: インターネット経由で利用。初期費用が安く、導入が容易。どこからでもアクセス可能。ただし、セキュリティポリシーやカスタマイズ性に制限がある場合も。

- オンプレミス型: 自社サーバーにシステムを構築。セキュリティを自社でコントロールでき、カスタマイズの自由度が高い。ただし、初期費用や運用コストが高額になる傾向。

- スマートフォンアプリ: 手軽に導入でき、外出先でも利用しやすい。個人利用や小規模な利用に向いているが、法人向けの高度な機能や管理機能は限定的。

モバイル対応の有無(スマホアプリの利便性)

営業担当者など、外出先で音声認識を利用したい場合は、スマートフォンやタブレットで快適に操作できるモバイル対応が必須です。専用アプリの有無も確認しましょう。

ポイント7:サポート体制と実績-安心して長期利用できるか

導入して終わりではなく、長期的に安心して利用できるかどうかも重要です。

問い合わせ対応の迅速さ、質

操作方法が分からない、トラブルが発生したといった場合に、迅速かつ的確に対応してくれるサポート体制があるか確認しましょう。メールだけでなく、電話サポートの有無もチェックポイントです。

導入事例の豊富さ(特に同業種・同規模企業)

自社と同じような業種や規模の企業での導入事例が豊富にあれば、自社での活用イメージも湧きやすく、信頼性の判断材料になります。

企業の信頼性、継続的なサービス提供力

サービス提供企業の経営状況や、そのサービスが今後も継続的に提供され、アップデートされていくかどうかも、長期利用を考える上では見逃せないポイントです。

▼音声認識サービス選定ポイント比較チェックシートを見る

| No. | 選定ポイント | 確認すべきこと例 | 自社の評価 (高/中/低) | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 認識精度と対応範囲 | 専門用語の認識率、話者分離機能、リアルタイム性 | トライアルでの検証結果 | |

| 2 | 利用料金と費用対効果 | 初期/月額/従量課金、無料/有料プラン比較、隠れたコスト | 年間総コストの見積もり | |

| 3 | セキュリティとコンプライアンス | データ暗号化、アクセス制御、データ保管場所、法的準拠 | 自社のセキュリティポリシーとの整合性 | |

| 4 | 導入・運用の容易さ | UIの分かりやすさ、導入期間、設定作業の煩雑さ、サポート体制 | IT担当者不在でも運用可能か | |

| 5 | 機能の網羅性と拡張性 | 自動要約、多言語対応、API連携 | 将来的な利用シーンを想定 | |

| 6 | 提供形態 (クラウド/オンプレ/アプリ) | 各形態のメリット・デメリット、モバイル対応 | 自社のITインフラ、運用体制との適合性 | |

| 7 | サポート体制と実績 | 問い合わせ対応の質・速度、導入事例の豊富さ(同業種)、企業信頼性 | 長期的なパートナーシップを築けるか |

これらの7つのポイントを総合的に比較検討することで、貴社にとって最適な音声認識サービス・アプリが見えてくるはずです。

【目的別】おすすめ音声認識サービス・アプリ徹底比較 2025年最新版 (法人向け)

このセクションでは、前述の選定ポイントを踏まえ、具体的な利用目的別に、法人利用に適したおすすめの音声認識サービスやアプリをいくつかご紹介します。各ツールの特徴や料金目安、どのような企業に向いているかを比較しながら解説しますので、ツール選定の参考にしてください。

※ここに掲載する情報は2025年5月現在のものです。最新情報は各公式サイトをご確認ください。

【議事録作成の効率化】におすすめの音声認識ツール 3選

会議や打ち合わせの議事録作成は、音声認識の活用で最も効果を実感しやすい業務の一つです。ここでは、特に議事録作成に強みを持つツールを3つピックアップしました。

音声認識ツール比較表(議事録作成・文字起こし向け)

| ツール名(提供元) | 特徴 | 料金目安 | こんな企業におすすめ | 公式サイト |

|---|---|---|---|---|

| AmiVoice ScribeAssist (アドバンスト・メディア) | ・議事録作成に特化した豊富な編集機能 ・オフライン環境で利用可能なスタンドアロン型*ただし、ChatGPT連携AI要約機能など一部機能の利用・共有にはインターネット接続が必要です | 料金プランの詳細は提供元への問い合わせが必要 | ・機密性の高い会議が多く、オフライン利用を希望する企業 ・議事録の品質と編集効率を重視する企業 | 公式サイト |

| Notta (Notta株式会社) | ・Web会議ツールとのスムーズな連携とリアルタイム文字起こし ・AIによる自動要約機能 ・多言語に対応 | ・無料プランあり ・有料プラン:月額約1,185円~ | ・Web会議が多く、迅速な情報共有を図りたい企業 ・多言語での会議がある企業 | 公式サイト |

| AutoMemo (ソースネクスト株式会社) | ・AIによる自動文字起こし・専用ボイスレコーダーとの連 ・スマートフォンアプリWebブラウザからも利用可。 | ・無料プラン ・有料プランは月額1280円~ | ・手軽に高精度な文字起こしを始めたい企業 ・専用ボイスレコーダーでの録音やアプリの利便性を求める企業 ・会議やインタビューの記録を効率化したい企業。 | 公式サイト |

*最新の料金プランの詳細は公式サイトをご確認ください

【コールセンター/顧客対応の品質向上】におすすめの音声認識サービス 2選

コールセンター業務や顧客からの電話問い合わせ対応では、音声認識の活用により、応対品質の向上や業務効率化が期待できます。

音声認識・会話解析ツール比較表(コールセンター・インサイドセールス向け)

| ツール名(提供元) | 特徴 | 料金目安 | こんな企業におすすめ | 公式サイト |

|---|---|---|---|---|

| Amazon Connect (アマゾン ウェブ サービス) | ・クラウドベースのコンタクトセンターサー ・リアルタイム文字起こし、感情分析が可能 ・柔軟なカスタマイズ性と従量課金制 | 従量課金制 (詳細は要問い合わせ) | ・既存電話システムからの移行を検討している企業 ・通話データ分析を応対品質改善やマーケティングに活かしたい企業 | 公式サイト |

| MiiTel (株式会社RevComm) | ・AI搭載型のIP電話サービス ・会話内容の可視化・分析機能(話速、NGワード等)が充実 ・Salesforce等のCRM/SFA連携が可能 | 初期費用+月額ライセンス費用 (IDあたり5,980円~) | ・応対品質向上と教育コスト削減を目指す企業 ・営業トークを改善し、成約率向上を図りたい企業 | 公式サイト |

*最新の料金プランの詳細は公式サイトをご確認ください

【データ入力/ドキュメント作成の省力化】におすすめの音声認識ソフト・アプリ 2選

日報作成や報告書作成、アンケートの自由記述欄の入力など、キーボード入力が煩わしい作業も、音声入力で効率化できます。

音声認識ツール比較表(報告書作成・データ入力向け)

| ツール名(提供元) | 特徴 | 料金目安 | こんな企業におすすめ | 公式サイト |

|---|---|---|---|---|

| AmiVoice (アドバンスト・メディア) | ・専門用語を多用する業界向けの音声入力ソフト ・高い認識精度と豊富な専門辞書が強み ・各種アプリケーションへ直接入力が可能 | 要問い合わせ (パッケージソフト) | ・特定の専門分野で、定型的な報告書作成やデータ入力業務が多い企業 | 公式サイト |

| Googleドキュメント 音声入力 (Google) | ・Googleドキュメントに標準搭載の無料機能 ・Google Chromeブラウザ上で手軽に利用可能・比較的高い認識精度で長文作成に適している | 無料 (Googleアカウントが必要) | ・G Suite (Google Workspace) を利用しており、手軽に音声入力を試したい企業や個人 | ヘルプページ |

*最新の料金プランの詳細は公式サイトをご確認ください

これらのエンジンを利用するには専門的な知識が必要となりますが、自社のニーズに合わせて非常に柔軟なシステム構築が可能です。

【番外編】API提供で柔軟なカスタマイズが可能な音声認識エンジン

既存の業務システムに音声認識機能を組み込みたい、あるいは独自のアプリケーションを開発したいといったニーズには、API(Application Programming Interface)形式で提供される音声認識エンジンが適しています。

これらのエンジンを利用するには専門的な知識が必要となりますが、自社のニーズに合わせて非常に柔軟なシステム構築が可能です。

【実録】音声認識導入の成功事例と費用対効果

このセクションでは、中小企業様の音声認識導入事例を具体的にご紹介します。どのような課題があり、どのようにツールを選定・導入し、そしてどのような成果が得られたのか、現場のリアルな声と共にお伝えします。

事例1:BPO業「CRM連携とPDCA高速化で、業務の透明性と教育効率が大幅向上」

導入前の課題

テレワークを前提としたBPO事業の運営において、架電業務の生産性分析やPDCAの高速化、そして業務の透明性確保が課題となっていました。また、架電後のCRM入力の二度手間が生産性を下げる要因でもありました。

導入したツールと選定理由

導入したのは「MiiTel Phone」。アウトバウンド営業に特化しており、通電前の架電数を取得できる点、CRM(kintone)とのスムーズな連携性、音声のテキスト化や通話分析などの機能が決め手となりました。社内に元利用者がいたことも後押しとなり、導入がスムーズに進みました。

導入プロセスと工夫した点

MiiTel Phoneを中心に、kintone、CData、Tableauを組み合わせた独自の運用基盤を構築。BIツールであるTableauにより、通話データをリアルタイムで可視化できる仕組みを整備しました。また、生成AIによる自動議事録作成にはカスタムプロンプトを活用し、フィードバックの精度向上に努めています。

導入後の具体的な効果

従来は手間がかかっていた実績集計と分析が即座に行えるようになり、会議内でボトルネックの特定が可能に。セルフコーチングが促進され、現場の育成効率が向上しました。Slackとの連携により、成果の即時共有がチーム全体のモチベーション向上にも寄与しています。加えて、フルリモート体制が可能となり、採用面でも好影響が現れました。

担当者の声

「MiiTel Phoneはリアルタイムで状況を可視化し、即座にPDCAを回せる点で、他にない強みを持ったツールです。これを活用することで、リモート環境でも新人の育成や業務の透明性が担保できるようになりました。採用の面でも「フルリモート勤務OK」を掲げられるようになり、応募数が大幅に増加しました。」

事例2:医療IT支援サービス業「音声認識で保留時間を短縮、応対の透明性とスピードを実現」

導入前の課題

従来は録音機能のみのIP電話を利用しており、通話内容を把握するためにオペレーターからSE(システムエンジニア)への口頭説明が必要で、これにより情報伝達の齟齬や業務の非効率が生じていました。また、クレームやトラブル時に録音を聞き返す作業が煩雑で、生産性を下げる要因となっていました。加えて、テレワーク体制下での業務の可視化が困難で、管理面でも課題がありました。

導入したツールと選定理由

導入にあたり、同社では複数の音声認識・CTIツールを比較検討しましたが、最終的にMiiTel Call Centerを採用しました。決め手となったのは、音声のリアルタイムテキスト化機能の精度と、直感的に使えるUI、統計データの取得機能、そして通話内容がエビデンスとして残る点でした。他社ツールに比べ導入・運用コストが抑えられる点も大きく、試験導入から本格展開に至るまでスムーズに進行しました。

導入プロセスと工夫した点

展示会でMiiTelを知ったのち、再度ネットで調査を行い、RevComm社へ直接問い合わせを実施。リアルタイムテキスト化機能の提供が確認できたことで、正式導入を決定しました。

実際の導入では、「自動録音」「通話中モニタリング」「音声テキスト化」「リアルタイムFAQ」といった複数機能を同時に活用。FAQ機能は、事前に設定したワードに反応してマニュアルを自動表示できるようにすることで、現場の応答スピードを高める工夫がなされました。また、在宅勤務環境下でもメンバーの稼働状況を把握できるシートマップ機能を併用することで、マネジメント体制の強化にもつなげています。

導入後の具体的な効果

通話内容のテキスト化が可能になったことで、会話の曖昧な理解によるトラブルが大幅に減少。保留時間やオペレーターからSEへの情報共有にかかる時間も削減され、全体としての業務生産性が向上しました。通話データが可視化されたことで、トラブル時の対応も迅速になり、応対品質の改善にもつながっています。また、FAQ機能の活用により、マニュアル検索の手間が省かれ、応対スピードが格段に向上しました。さらに、テレワーク中のメンバーの稼働状況をリアルタイムで把握できるようになり、管理の効率化が図られています。

担当者の声

「MiiTelは、他社の高額システムと比較しても遜色のない機能を備えており、音声認識を中心とした業務改善に大きく貢献してくれました。特に、IP電話と音声テキスト化が一体となっている点が非常にユニークで、他にはない強みだと思います。」

「導入後はメンバーの状況把握や対応スピードが改善し、在宅環境下でも安心してコールセンター業務を遂行できるようになりました。画面も見やすく、導入前から丁寧なサポートがあり、とても頼もしい存在でした。」

これらの事例は特定の条件下での成果であり、同様の効果が全ての企業で保証されるものではありません。導入効果は企業の状況や運用方法により異なります。

【独自分析】成功事例に共通する音声認識導入・活用の3つの秘訣

これらの成功事例から見えてくる、音声認識導入・活用を成功させるための共通の秘訣は以下の3点です。

【秘訣1】導入目的の明確化とスモールスタート

「何のために導入するのか」「どの業務のどんな課題を解決したいのか」という目的を明確にすることが第一歩です。そして、いきなり全社展開するのではなく、まずは一部の部門や特定の業務で試験的に導入し(スモールスタート)、効果を検証しながら進めることが重要です。

【秘訣2】従業員への十分なトレーニングと継続的なフィードバック

新しいツールを導入する際は、従業員がスムーズに使えるように、十分な説明やトレーニングの機会を設けることが不可欠です。また、実際に使ってみた感想や改善要望などのフィードバックを収集し、運用方法を見直していく姿勢も大切です。

【秘訣3】定期的な効果測定と改善サイクルの実施

導入して終わりではなく、定期的に「どれくらい業務時間が削減されたか」「認識精度はどうか」「従業員の満足度はどうか」といった効果を測定し、課題があれば改善策を講じるというサイクルを回していくことが、長期的な成功に繋がります。

中小企業が音声認識導入で注意すべき点とスムーズな導入ステップ

このセクションでは、中小企業が音声認識を導入する際に陥りがちな失敗パターンと、それを回避し、スムーズな導入を実現するための具体的なステップを解説します。適切な準備と手順を踏むことで、導入効果を最大限に引き出すことができます。

「とりあえず導入」は危険!よくある失敗パターンとその回避策

これらの成功事例から見えてくる、音声認識導入・活用を成功させるための共通の秘訣は以下の3点です。

音声認識ツールは非常に便利ですが、「流行っているから」「他社が導入しているから」といった理由で安易に導入すると、期待した効果が得られないばかりか、無駄なコストになってしまう可能性があります。

失敗パターン1:目的が曖昧なまま高機能ツールを導入してしまう

- ありがちな状況: 「多機能な方が良いだろう」と高価なツールを導入したが、ほとんどの機能は使われず、費用対効果が見合わない。

- 回避策: H2-1で述べたように、まずは「どの業務の、どんな課題を解決したいのか」という導入目的を明確にしましょう。必要な機能を見極め、過不足のないツールを選ぶことが重要です。

失敗パターン2:現場の従業員に使ってもらえない(抵抗感、操作の難しさ)

- ありがちな状況: ITツールに不慣れな従業員が多く、操作が難しいと感じて結局使われなくなる。あるいは、新しいやり方への抵抗感から定着しない。

- 回避策: H2-2のポイント4(導入・運用の容易さ)を重視し、誰でも直感的に使えるツールを選びましょう。導入時には丁寧な説明会や研修を実施し、従業員の不安を取り除くことが大切です。また、導入初期は一部の協力的・先進的な従業員から試してもらい、成功体験を共有するのも効果的です。

失敗パターン3:費用対効果を検証しないまま放置

- ありがちな状況: 導入したものの、実際にどれくらい業務が効率化されたのか、コスト削減に繋がったのかを検証せず、効果が不明なまま利用が続けられる。

- 回避策: 導入前に「何をKPI(重要業績評価指標)とするか」(例:議事録作成時間、残業時間、誤入力率など)を定め、導入後に定期的に効果測定を行いましょう。期待した効果が出ていない場合は、ツールの使い方を見直したり、設定を調整したりといった改善活動が必要です。

高機能な音声認識システムを導入したものの、操作が複雑で現場に浸透せず、結局宝の持ち腐れになってしまうケースもあります。目的の明確化と、現場の使いやすさを徹底的に追求することは重要です。

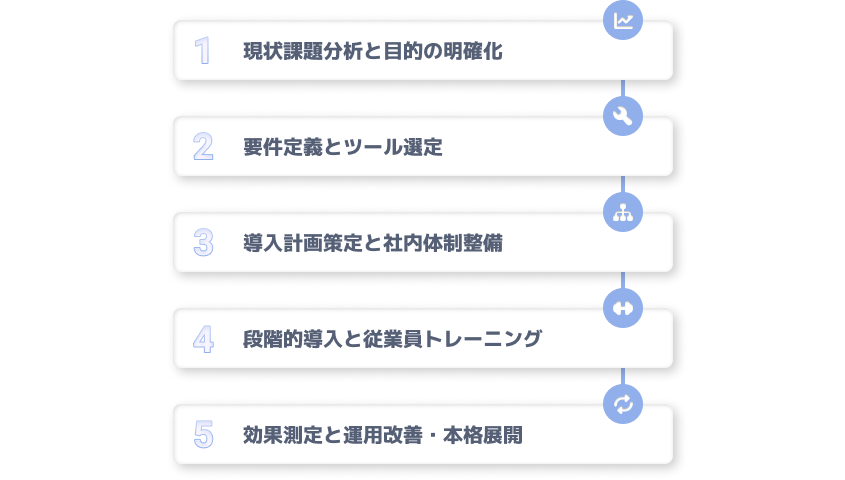

専門家が教える!音声認識導入を成功させるための5ステップ

音声認識の導入をスムーズに進め、確実に成果を出すためには、以下の5つのステップで進めることをお勧めします。

ステップ1:現状課題の分析と導入目的の明確化

- まずは、自社のどの業務に時間がかかっているのか、どんな点に非効率を感じているのかを洗い出します。

- その上で、音声認識を導入することで「何を達成したいのか」(例:議事録作成時間を50%削減する、電話応対記録の精度を90%以上にするなど)具体的な目標を設定します。

ステップ2:要件定義とツール・サービスの選定(トライアル活用)

- ステップ1で明確にした目的を達成するために、ツールに求める機能(必要な機能、あれば望ましい機能など)を具体的にリストアップします(要件定義)。

- H2-2で解説した7つの比較ポイントを参考に、複数のツール・サービスを比較検討し、候補を絞り込みます。

- 可能であれば、無料トライアルやデモを利用し、実際に操作感や認識精度を試し、自社の業務との相性を確認します。

ステップ3:導入計画の策定と社内体制の整備

- 導入するツールが決まったら、具体的な導入スケジュール、予算、担当者、導入範囲(特定の部署から始めるか、全社一斉かなど)を定めた導入計画を作成します。

- 社内への周知や、利用者への説明会の準備、問い合わせ窓口の設定など、社内体制も整備します。

ステップ4:段階的な導入と従業員トレーニング

- いきなり全社展開するのではなく、まずは一部の部門や特定の業務で試験的に導入し、そこで得られた知見や課題点を踏まえて本格展開に進むのが安全です。

- 利用者に対して、ツールの操作方法だけでなく、効果的な活用方法や注意点なども含めたトレーニングを実施します。

ステップ5:効果測定と運用改善、本格展開

- 試験導入期間中や本格導入後、定期的に導入効果(ステップ1で設定した目標の達成度合い)を測定・評価します。

- 利用者からのフィードバックを収集し、ツールの設定を見直したり、運用ルールを改善したりします。

- 効果が確認できれば、他の部門や業務へと展開範囲を広げていきます。

導入後の運用を軌道に乗せるためのポイント

ツールを導入して終わりではありません。継続的に効果を出し続けるためには、運用を軌道に乗せ、定着させることが重要です。

定期的な利用状況のモニタリング

誰がどれくらいツールを利用しているのか、どの機能がよく使われているのかなどを定期的に確認しましょう。利用率が低い場合は、その原因を探り、対策を講じます。

ユーザーからのフィードバック収集と改善

実際にツールを使っている従業員の声は、運用改善のための貴重な情報源です。「もっとこうなれば使いやすい」「こんな機能が欲しい」といった意見を積極的に収集し、可能な範囲でツールの設定や運用方法に反映させましょう。

技術トレンドのキャッチアップと機能アップデートへの対応

AIや音声認識の技術は日進月歩です。新しい機能が追加されたり、より便利な使い方が登場したりすることもあります。定期的に情報収集を行い、ツールの機能を最大限に活かせるようにしましょう。

音声認識導入5ステップ フローチャート

音声認識のよくある質問 (FAQ)

このセクションでは、音声認識サービスの導入を検討されている中小企業の経営者様やご担当者様から、私がよくいただくご質問とその回答をQ&A形式でまとめました。疑問点の解消にお役立てください。

Q1. 無料の音声認識アプリでもビジネスで十分使えますか?

A. ご利用になる目的と、求めるセキュリティレベルによります。

個人の簡単なメモ作成や、機密性の低い情報の文字起こしといった用途であれば、無料のアプリでも十分に役立つ場合があります。実際に、Googleドキュメントの音声入力機能や、スマートフォンの標準搭載機能でも、日常的な会話であればかなりの精度で認識してくれます。

しかし、ビジネスで本格的に利用するとなると、いくつかの注意点があります。

機能制限

無料版では、利用時間や保存容量に制限があったり、話者分離や専門用語辞書登録といった高度な機能が使えなかったりすることが一般的です。

セキュリティ

機密情報や個人情報を含む音声を扱う場合、無料アプリのセキュリティポリシーやデータの取り扱いが、貴社の基準を満たしているか確認が必要です。法人向け有料サービスの方が、セキュリティ対策が強固であるケースが多いです。

サポート

トラブル発生時のサポート体制も、無料版では限定的か、あるいは提供されないこともあります。

結論として、まずは無料版で操作感や基本的な認識精度を試しつつ、本格的な業務利用や機密情報の取り扱いには、機能・セキュリティ・サポートが充実した有料版や法人向けサービスを検討されることを強くおすすめします。

Q2. 音声認識の精度は今後どれくらい向上しますか?

A.AI技術、特にディープラーニング(深層学習)の進化により、音声認識の精度はここ数年で飛躍的に向上しており、今後もその進化は続くと予測されます。

具体的には、以下のような点が改善されていくでしょう。

騒音環境下での認識率向上: 周囲が騒がしい場所や、複数の人が同時に話しているような環境でも、目的の音声をクリアに拾い上げ、正確に認識する能力。

話者識別能力の向上: より多くの話者が参加する会議でも、誰の発言かを正確に識別し分離する能力。

専門用語・固有名詞への対応力強化: 学習データの拡充や、ユーザーによる辞書登録機能の進化により、さらに多くの専門用語や新しい固有名詞にも対応できるようになります。

感情認識やニュアンスの理解: 単に言葉を文字にするだけでなく、話し手の感情(喜び、怒り、悲しみなど)や、発言のニュアンス(皮肉、冗談など)までもある程度理解できるようになる可能性があります。

ただし、人間の言語理解能力に完全に追いつくにはまだ時間がかかると考えられます。技術の進化に期待しつつも、現時点では100%の完璧さを求めるのではなく、あくまで「業務を補助してくれる便利なツール」として捉え、人間による最終確認や修正作業は必要であると理解しておくことが大切です。

Q3. 導入にあたって、社員のITスキルはどの程度必要ですか?

A.導入するツールやサービスによって異なりますが、多くの法人向け音声認識サービスは、IT専門家でなくても直感的に使えるように設計されています。

一般利用者の場合

日常的にPCやスマートフォンでメールや文書作成、Web閲覧などを行っているレベルであれば、ほとんどのツールの基本操作は問題なく習得できるでしょう。特にクラウド型のサービスやスマートフォンアプリは、シンプルなインターフェースのものが多く、マニュアルを見なくても操作できることも少なくありません。

管理者の場合

初期設定(アカウント管理、辞書登録、連携設定など)や、運用ルールの策定、トラブル発生時の一次対応などを行う管理担当者には、ある程度のITリテラシーが求められる場合があります。しかし、これもベンダーの手厚い導入サポートや、分かりやすい管理者向けマニュアルが用意されていれば、大きなハードルにはならないでしょう。

重要なのは、ツール選定の際に「自社の従業員のITスキルレベルに合っているか」「操作研修やサポート体制は十分か」という視点を持つことです。私が以前支援した企業様では、従業員の平均年齢が高くITツールに不慣れな方が多かったため、特に操作のシンプルさとサポートの手厚さを重視してツールを選定し、導入研修も複数回実施することで、スムーズな定着に成功しました。

Q4. 特定の業界用語や社内用語をうまく認識させる方法はありますか?

A. はい、多くの法人向け音声認識サービスには、特定の単語の認識精度を向上させるための機能が備わっています。

主な方法としては、以下の2つがあります。

- 単語登録機能・カスタム辞書機能

自社や業界でよく使われる専門用語、固有名詞(製品名、社名、人名など)、略語などを事前にツールに登録しておくことで、それらの単語を正しく認識しやすくなります。サービスによっては、登録できる単語数に上限があったり、CSVファイルなどで一括登録できたりする機能もあります。 - ベンダーによるチューニング

特にオンプレミス型や大規模導入の場合、サービス提供ベンダーが、顧客の特定の業務内容や音声環境に合わせて、音声認識エンジン自体をチューニングしてくれることがあります。これには追加費用がかかる場合がありますが、より高い認識精度が期待できます。

これらの機能をうまく活用することで、標準状態では認識されにくい特殊な単語も、正確に文字起こしできるようになります。導入前に、トライアルなどで自社の専門用語がどの程度認識されるかを確認し、必要に応じてこれらのカスタマイズ機能の有無や使い勝手を確認すると良いでしょう。

Q5. 音声データのセキュリティが心配です。クラウドサービスは安全ですか?

A.音声データやそこから生成されるテキストデータには機密情報が含まれる可能性があり、セキュリティへの懸念は当然です。クラウドサービスの安全性については、一概に「安全」とも「危険」とも言えません。重要なのは、サービス提供事業者がどのようなセキュリティ対策を講じているかをしっかりと確認することです。

信頼できる法人向けクラウドサービス提供事業者は、一般的に以下のような高度なセキュリティ対策を実施しています。

- データの暗号化: 通信経路(TLS/SSLなど)および保管時(AES256など)のデータ暗号化。

- アクセス制御: 不正アクセスを防ぐための厳格な認証システム、IPアドレス制限、多要素認証など。

- データセンターの物理的セキュリティ: 厳重な入退室管理、監視カメラ、防災設備などを備えたデータセンター。

- 第三者機関による認証取得: ISO 27001 (ISMS認証) やSOC2といった、情報セキュリティに関する国際的な認証を取得しているか。

- コンプライアンス対応: 個人情報保護法やGDPR(EU一般データ保護規則)など、関連法規を遵守した運用。

契約前に、サービス提供企業のセキュリティポリシーやプライバシーポリシー、データの取り扱い(保管場所、保管期間、削除方法など)について詳細に確認し、自社のセキュリティ基準を満たしているかを判断することが不可欠です。

もしクラウドサービスの利用にどうしても不安がある場合は、自社サーバー内でシステムを運用するオンプレミス型の音声認識システムも選択肢の一つとなります。ただし、オンプレミス型は自社でセキュリティ対策を行う必要があるため、専門知識と運用体制が求められます。

電話解析AI「MiiTel」では、情報漏洩対策、データ保全・保証など、万全のセキュリティ体制を構築。

第三者認証も取得済みです。管理画面より、ログイン履歴や操作履歴を確認することができます。これにより、問題が発生した際の原因分析や、コンプライアンスの遵守をサポートします。

まとめ & 貴社に最適な音声認識ツール選定の最終チェックと次のアクション

ここまで、中小企業における音声認識導入のメリット、選定ポイント、おすすめツール、導入事例、そしてよくあるご質問について解説してきました。最後に、本日の重要なポイントを振り返り、貴社が最適な音声認識ツールを選定するための最終チェックと、具体的な次のアクションについてご案内します。

【本日の重要ポイントおさらい】

賢い音声認識導入で業務が変わる!

音声認識は中小企業の強力な味方

人手不足の解消、業務効率化、コスト削減、従業員満足度向上など、多くのメリットをもたらし、貴社のDX推進を加速させます。

自社に最適なツール選びは7つの比較ポイントが鍵

「認識精度」「料金」「セキュリティ」「導入・運用の容易さ」「機能性・拡張性」「提供形態」「サポート・実績」を総合的に比較検討しましょう。

スモールスタートと継続的な改善が成功の秘訣

まずは目的を明確にし、一部業務から試験的に導入。効果を測定しながら改善を重ね、徐々に活用範囲を広げていくことが重要です。

▼音声認識導入 最終チェックリストを見る

| チェック項目 | Yes | No | 備考(具体的なアクションなど) |

|---|---|---|---|

| 1. 音声認識を導入する目的(解決したい課題)は明確になっていますか? | ☐ | ☐ | 例:会議の議事録作成時間を〇%削減する |

| 2. 7つの選定ポイントに基づき、複数のツールを比較検討しましたか? | ☐ | ☐ | |

| 3. セキュリティ要件(データの取り扱い、法的準拠など)は確認しましたか? | ☐ | ☐ | |

| 4. 無料トライアルやデモを利用して、操作感や認識精度を試しましたか? | ☐ | ☐ | |

| 5. 導入にかかる総コスト(初期費用、月額、運用工数)を把握していますか? | ☐ | ☐ | |

| 6. 導入後の運用体制(担当者、トレーニング計画など)は検討できていますか? | ☐ | ☐ | |

| 7. 社内(特に利用部門)の理解と協力は得られそうですか? | ☐ | ☐ |

電話営業の音声改善なら「MiiTel Phone」にお任せ!

電話解析AI「MiiTel Phone(ミーテルフォン)」 は営業トークにおける話速・会話の被せ率・沈黙回数などを定量的に分析・可視化することで、営業の生産性を向上してくれる電話解析AI です。電話・Web会議・対面での全ての会話のブラックボックス化の解消から会話データの利活用まで幅広くご利用いただけます。

具体的なメリット

- 通話内容の可視化: 話し方や言葉遣いを数値化し、客観的な評価が可能。

- 営業力強化: 成功事例を分析し、効果的な研修に繋げられます。

- 顧客満足度向上: 顧客の声を深く理解し、より良い対応に。

- 業務効率化: 文字起こしや要約機能で、情報検索がスムーズに。

こんな企業におすすめ

- 営業成績を向上させたい企業

- 顧客満足度を高めたい企業

- チーム全体のスキルアップを図りたい企業

- リモートワークの質を高めたい企業

MiiTel Phoneは、導入実績豊富なクラウド型のサービスです。

お気軽にご相談ください。