コールセンターにおけるVoC(顧客の声)とは?収集・分析・活用で顧客満足度を最大化する方法

インサイドセールス・電話営業の業績向上なら電話解析AI搭載の「MiiTel Phone」

インサイドセールス・電話営業の業績向上なら

電話解析AI搭載の「MiiTel Phone」

目次

「顧客満足度がなかなか上がらない」「応対品質に課題を感じている」「競合との差別化を図りたい」…もしあなたがコールセンター運営や顧客体験(CX)向上に関わる中で、このような課題を感じているなら、その解決の鍵は「VoC(Voice of Customer:顧客の声)」の活用にあるかもしれません。

本記事では、コールセンターの現場改善やVoC活用をご支援してきた経験に基づき、VoCの基本から、コールセンターにおける重要性、具体的な収集・分析・活用のステップ、そして成功のポイントまで、初心者の方にもわかりやすく、かつ実践的に解説します。

この記事を読めば、VoCの本質を理解し、自社の状況に合わせて具体的なアクションを起こすためのヒントが得られるはずです。

現代のビジネス環境では、顧客の期待はますます高まり、企業は常に変化への対応を迫られています。このような状況下で、顧客の生の声に耳を傾け、それを経営やサービス改善に活かすVoC活動は、もはや単なる「良いこと」ではなく、企業の持続的な成長に不可欠な戦略となりつつあります。

特に、日々顧客と直接対話するコールセンターは、VoCの宝庫と言えるため、重要視されています。あなたのコールセンターに眠る「宝」、VoCを最大限に活用し、顧客満足度向上、そしてビジネス成長を実現するための第一歩を踏み出しましょう。

VoC(顧客の声)とは?基本を理解する

まずはVoC活動の基礎となる「VoCとは何か」を正しく理解することが重要です。ここでは、VoCの定義、ビジネスにおける重要性、そして活用することで得られる具体的なメリットについて、基本を解説します。

VoCの定義:「Voice of Customer」の本当の意味

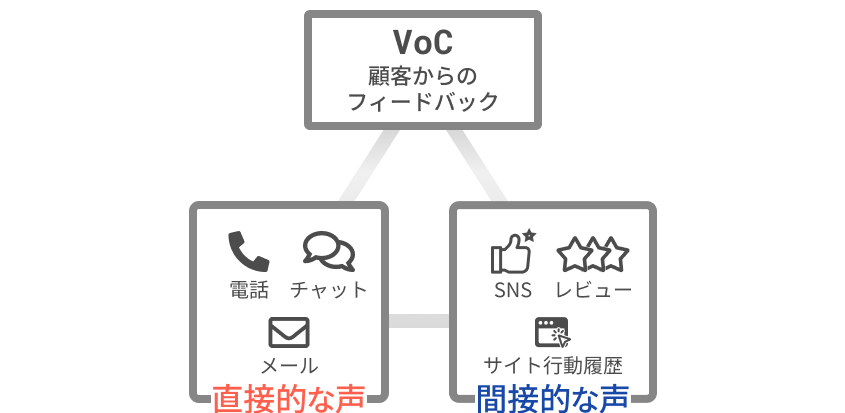

VoCとは、直訳すれば「顧客の声」ですが、ビジネスの文脈では「顧客が自社の商品、サービス、サポート、ブランドなどに対して寄せるあらゆるフィードバック」を指します。これは、アンケートの回答やコールセンターへの問い合わせといった直接的な声だけでなく、SNS上のつぶやき、レビューサイトの書き込み、顧客が自社サイトで取る行動など、間接的に収集される情報も含まれます。

単なるクレームだけでなく、要望、期待、賞賛、疑問など、ポジティブな声もネガティブな声も、すべてが貴重なVoCなのです。

大切なのは、これらの多様な声を「点」として捉えるのではなく、収集・分析を通じて顧客の真のニーズや期待、不満の背景にある本質を「線」や「面」として理解しようとすることです。

なぜVoCはビジネスに不可欠なのか?その重要性

顧客のニーズや価値観が多様化し、市場の変化が激しい現代において、VoCは「ビジネスの羅針盤」とも言える重要な役割を果たします。企業がVoCに耳を傾けるべき理由は多岐にわたりますが、主な点を以下に挙げます。

- 顧客理解の深化: 顧客が何を考え、何に満足し、何に不満を感じているのかを直接的に知ることで、顧客像をより深く、正確に理解できます。これは、あらゆるマーケティング活動やサービス改善の基礎となります。

- 顧客ロイヤルティの向上: 顧客の声に耳を傾け、それを改善に活かす姿勢を示すことで、顧客は「自分の声が届いている」「大切にされている」と感じ、企業への信頼感や愛着(ロイヤルティ)が高まります。

- 製品・サービス開発/改善のヒント発見: 顧客自身が気づいていない潜在的なニーズや、既存製品・サービスの思わぬ問題点などが、VoCから見つかることは少なくありません。これは、競争優位性を築くための貴重なインプットとなります。

- 競合との差別化: 顧客の声を真摯に受け止め、迅速かつ的確に対応することで、他社にはない独自の価値を提供し、顧客から選ばれる理由を作ることができます。

- 従業員エンゲージメントの向上: 顧客からの感謝の声や、自分たちの仕事が顧客の役に立っているという実感は、最前線で働く従業員のモチベーション向上に繋がります。

これらの理由から、VoCは単なる「顧客対応」の一部ではなく、経営戦略そのものに組み込まれるべき重要な要素なのです。

VoCを活用するメリットとは?

VoC活動に真剣に取り組むことで、企業は具体的にどのようなメリットを得られるのでしょうか。ここでは、期待できる主な効果を整理してみましょう。

| メリット | 具体的な効果例 |

| 顧客満足度(CS)・NPS®︎向上 | 顧客の不満点を解消し、期待を超えるサービスを提供することで、満足度や推奨意向が高まる。 |

| 解約率(チャーンレート)低減 | 顧客が離反する原因を特定し、先回りして対策を打つことで、顧客の流出を防ぐ。 |

| 応対品質・業務効率の改善 | オペレーターへの具体的なフィードバックやFAQ改善により、対応の質とスピードが向上する。 |

| 新たな収益機会の創出 | 顧客ニーズに基づいた新商品・サービス開発や、アップセル・クロスセルの機会を発見する。 |

| ブランドイメージの向上 | 顧客の声に真摯に対応する姿勢が評価され、企業の評判や信頼性が高まる。 |

*NPS®︎は、ベイン・アンド・カンパニー、フレッド・ライクヘルド、サトメトリックス・システムズの登録商標です

このように、VoC活用は顧客満足度という直接的な指標だけでなく、コスト削減や売上向上といった経営指標にもポジティブな影響を与える可能性を秘めています。

コールセンターこそVoCの宝庫!その理由と価値

企業が集めるVoCの中でも、コールセンターに寄せられる声は特に価値が高いと言われます。なぜなら、そこには顧客の「生々しい」感情や具体的な状況が凝縮されているからです。コールセンターがVoCの宝庫である理由と、その声を活用する具体的な価値をみていきましょう。

コールセンターに集まるVoCの特徴

コールセンターには、他のチャネルとは異なる特性を持つVoCが集まります。我々が多くの現場を見てきた中で感じる、主な特徴は以下の通りです。

- リアルタイム性: 顧客が問題に直面したり、強い感情を抱いたりした「その瞬間」の声が多く寄せられます。そのため、鮮度が高く、顧客の温度感をダイレクトに感じ取ることができます。

- 具体性: 「どの製品の、どの機能が、どのように使いにくいのか」「いつ、誰の、どのような対応に不満を感じたのか」など、非常に具体的な情報が含まれていることが多いです。これは、改善アクションに直結させやすいという利点があります。

- 多様性: 簡単な質問から、複雑なトラブル相談、厳しいクレーム、そして心温まる感謝の言葉まで、実に多様な種類の声が集まります。これらを多角的に分析することで、顧客体験の全体像を把握する手がかりとなります。

- 量: 特に一定規模以上のコールセンターでは、日々大量の問い合わせが寄せられます。これを適切に収集・分析できれば、統計的に有意な傾向や、個別の声だけでは見えにくいパターンを発見できる可能性があります。

ただし、これらの声はオペレーターの応対履歴(テキストログ)や通話録音データの中に埋もれていることが多く、適切に収集・分析する仕組みがなければ「宝の持ち腐れ」になってしまう点には注意が必要です。

コールセンターにおけるVoC活用の具体的な価値

コールセンターに集まるVoCを適切に活用することで、センター運営の改善はもちろん、全社的な価値創造にも繋がります。具体的には、以下のような価値が期待できます。

- オペレーター教育・応対品質の向上: 顧客からの具体的なフィードバック(賞賛も苦言も)をオペレーターに共有し、研修やコーチングに活かすことで、応対スキルや共感力を効果的に高めることができます。成功事例や失敗事例の共有は、組織全体の学習効果を高めます。

- FAQやナレッジベースの改善・充実: 問い合わせが多い内容や、顧客が疑問に感じやすい点を分析し、FAQやオペレーター向けのナレッジを改善・拡充することで、問い合わせ件数の削減や自己解決率の向上、応対時間の短縮に繋がります。

- サービスプロセスやシステムの改善点の発見: 「手続きが分かりにくい」「Webサイトのこの部分が使いにくい」といった声は、顧客視点での業務プロセスやシステムUI/UXの改善点を特定するための貴重なヒントとなります。

- 緊急性の高い問題やリスクの早期発見: 製品の不具合や情報漏洩の可能性など、放置すると大きな問題に発展しかねない重大なインシデントの兆候を、顧客の声から早期に察知できる場合があります。

- 製品・サービス部門への具体的なフィードバック提供: コールセンターに寄せられた顧客の要望や不満点を、具体的なデータと共に開発部門やマーケティング部門にフィードバックすることで、より顧客ニーズに合致した製品・サービス改善を促すことができます。

コールセンターは、もはや単なる「コストセンター」ではありません。顧客との最前線の接点として、VoCを通じて企業価値を高める「プロフィットセンター」に成り得るポテンシャルを秘めているのです。

VoC活動の全体像:収集・分析・活用のサイクルを理解する

VoC活動は、単に声を集めて終わりではありません。「収集」「分析」「活用」という一連のプロセスを継続的に回していくことが重要です。ここでは、このVoC活動サイクルの全体像を掴みましょう。

Step 1:VoCの「収集」 – どのような方法があるか?

まず、顧客の声を様々な方法で集める「収集」フェーズです。収集方法は、企業側から能動的に働きかける「アクティブ収集」と、顧客からの自発的なアクションを待つ「パッシブ収集」に大別できます。

- アクティブ収集:

- アンケート調査: 電話、Webサイト、メールなどを通じて、特定の項目について顧客に質問します。CS調査やNPS®︎調査が代表例です。狙った情報を効率的に集めやすい反面、設問設計が重要になります。

- インタビュー: 特定の顧客層に対して、より深く意見を聞き取ります。定性的な情報を深掘りできますが、コストと時間がかかります。

- パッシブ収集:

- コールセンターのログ: 通話録音データやオペレーターが記録した応対履歴(テキストログ)は、コールセンターにおけるVoCの最も主要な情報源です。リアルな声が大量に蓄積されています。

- メール、チャット、問い合わせフォーム: Webサイトやアプリ経由での問い合わせも重要なVoCソースです。テキストデータとして記録されているため、分析しやすい利点があります。

- SNS、レビューサイト: TwitterやFacebook、各種レビューサイト上の自社に関する言及を収集・分析します。広範な意見を把握できますが、情報の信頼性やノイズ除去が課題となります。

- お客様窓口への投書など: 伝統的な手法ですが、熱量の高い意見が寄せられることもあります。

【収集方法と特徴】

| 収集方法 | 特徴 | メリット | デメリット | 主な声の種類 |

| アンケート | 能動的、定量的/定性的 | 狙った情報を効率的に収集、比較が容易 | 回答率、設問設計の難しさ | 満足度、意見、属性 |

| インタビュー | 能動的、定性的 | 深いインサイトを得られる | コスト、時間、対象者選定の難しさ | 理由、潜在ニーズ |

| コールセンターログ | 受動的、定性的/定量的(通話録音/テキスト) | リアルな声、大量、具体的 | 分析の手間、埋もれやすい | 質問、要望、クレーム、感謝 |

| メール/チャット | 受動的、定性的(テキスト) | テキストで分析しやすい、手軽 | 回答の深さは様々 | 質問、要望、クレーム |

| SNS/レビュー | 受動的、定性的(テキスト) | 広範な意見、本音が出やすい | ノイズ多い、炎上リスク、情報信頼性 | 評判、感想、意見 |

どの方法が最適かは、目的やリソースによって異なります。コールセンターにおいては、まず既存のコールログ(特にテキスト化された応対履歴)に着目するのが現実的かつ効果的な第一歩となるでしょう。

Step 2:VoCの「分析」 – 集めた声をどう活かすか?

集めたVoCは、そのままでは単なる「声の断片」に過ぎません。これを価値ある情報に変えるのが「分析」フェーズです。分析には、大きく分けて「定量分析」と「定性分析」があります。

- 定量分析: アンケートのスコア集計、問い合わせ件数の増減、特定のキーワードの出現頻度など、数的にデータを処理・分析する手法です。全体の傾向やパターンを把握するのに適しています。NPS®︎のスコア変動を見るのも定量分析の一種です。

- 定性分析: 顧客の声の内容そのものを読み解き、その背景にある感情やニーズ、課題の本質を探る手法です。なぜそのような声が挙がったのか、具体的な改善点は何か、といった深い洞察を得ることを目指します。

- テキストマイニング: 大量のテキストデータ(応対履歴、アンケートの自由回答など)をコンピュータで解析し、頻出単語、単語間の関連性、感情の極性(ポジティブ/ネガティブ)などを抽出する技術です。人手では見つけられない傾向や、特定の課題に関する声を効率的に発見するのに役立ちます。

- アフターコーディング: テキストデータを人間が読み、内容に基づいて事前に定義したカテゴリに分類・集計する手法です。テキストマイニングと組み合わせることで、より精度の高い分析が可能になります。

重要なのは、分析の目的を明確にすることです。「何を知りたいのか」「分析結果をどう活かしたいのか」を意識せずに分析を始めても、有益な示唆は得られません。例えば、「解約率が高い原因を探りたい」「新商品の改善点を見つけたい」といった具体的な目的設定が不可欠です。

Step 3:VoCの「活用」 – 分析結果をアクションに繋げる

VoC活動の最終ゴールは、分析から得られたインサイトを具体的な「活用(アクション)」に繋げることです。どんなに素晴らしい分析結果も、具体的な改善や意思決定に活かされなければ意味がありません。活用フェーズでは、以下の点が重要になります。

- 関係部署へのフィードバックと共有: 分析結果を、コールセンター内だけでなく、製品開発、マーケティング、営業、経営層など、関連する部署とタイムリーに共有する仕組みを構築します。レポートの定期的な配信や共有会議の開催などが考えられます。共有する際は、単なるデータだけでなく、「だから何をすべきか」という示唆を添えることが重要です。

- 具体的な改善策の立案と実行: 分析結果に基づいて、具体的な改善アクションプランを策定し、実行に移します。例えば、「特定の手続きに関する問い合わせが多い」という分析結果から、「FAQに関連コンテンツを追加する」「オペレーター向けのマニュアルを改訂する」「Webサイトの該当箇所を分かりやすく修正する」といったアクションが考えられます。担当部署、期限、目標指標(KPI)を明確に設定することが成功の鍵です。

- 効果測定とさらなる改善(PDCAサイクル): 実行した改善策が、実際にVoCの内容や関連するKPI(顧客満足度、問い合わせ件数など)にどのような影響を与えたかを測定・評価します。その結果を踏まえ、さらなる改善策を検討・実行するというPDCAサイクルを回し続けることが、VoC活動を継続的に成果に繋げるために不可欠です。

VoC活動は、一度やって終わりではなく、このサイクルを粘り強く回し続けることで、組織全体の学習と進化を促すエンジンとなるのです。

コールセンターでのVoC活動、どう始める?成功のポイントと注意点

VoCの重要性やプロセスは理解できたけれど、「具体的に何から始めればいいのか分からない」「失敗しないか不安だ」と感じている方もいらっしゃるでしょう。ご安心ください。多くの企業様をご支援してきた経験から、最初から完璧を目指す必要はないということをお伝えしたいと思います。ここでは、実践的な始め方、成功のためのポイント、そして陥りやすい注意点について解説します。

スモールスタートから始めるVoC活動

VoC活動は、大規模な投資や体制変更がなくても、今あるリソースで、できる範囲から始めることができます。重要なのは、まず第一歩を踏み出すことです。

- 目的の明確化: まず、「何のためにVoCを集め、分析・活用するのか」という目的を明確にしましょう。「特定の製品に関するクレームを削減したい」「オペレーターの応対品質を底上げしたい」「Webサイトからの問い合わせを減らしたい」など、具体的であるほど、その後の活動がブレにくくなります。

- 対象の絞り込み: 最初から全ての顧客の声を集めようとせず、例えば「特定の問い合わせチャネル(例:メールのみ)」「特定の問い合わせ内容(例:〇〇に関する手続き)」「特定の顧客セグメント(例:新規顧客)」などに絞って試してみるのが有効です。小さな成功体験を積み重ねることが、継続のモチベーションになります。

- ツールの活用検討: まずはExcelなどを使って手作業で集計・分析を始めることも可能です。しかし、ある程度の量のデータを扱う場合や、テキストマイニングのような高度な分析を行いたい場合は、専用のVoC分析ツールやテキストマイニングツールの導入が効率化の鍵となります。無料トライアルなどを活用して、自社に合ったツールを探してみるのも良いでしょう。ただし、ツール導入自体が目的化しないよう注意が必要です。

小さな一歩でも、実際に始めてみることで、自社にとってのVoC活動の価値や課題が見えてくるはずです。

VoC活動を成功させるための5つのポイント

VoC活動を単なる声集めで終わらせず、継続的に成果に繋げるためには、いくつかの重要な成功要因があります。我々の経験上、特に以下の5つのポイントが挙げられます。

- 経営層のコミットメントと理解を得る: VoC活動は、コールセンターだけでは完結しません。全社的な取り組みとして推進するためには、経営層の理解と強力なバックアップが不可欠です。「顧客の声が経営にとって重要である」という認識をトップが示し、必要なリソース(人、予算、時間)を確保することが成功の前提となります。

- 担当部署や担当者を明確にする: VoC活動の推進役となる部署や担当者を明確に定め、責任と権限を与えることが重要です。兼任でも構いませんが、「誰が主体となって進めるのか」が曖昧なままでは、活動が形骸化しやすくなります。

- 収集・分析・活用のプロセスを標準化・仕組み化する: いつ、誰が、どのようにVoCを収集し、分析し、どこに報告・共有するのか、といった一連のプロセスを標準化し、業務フローに組み込むことが継続の鍵です。個人の努力に依存するのではなく、仕組みとして定着させることを目指しましょう。

- 関係部署との連携体制を構築する: VoCから得られたインサイトを具体的なアクションに繋げるためには、コールセンターと製品開発、マーケティング、営業、品質管理といった関係部署とのスムーズな連携が不可欠です。定期的な情報共有の場を設けたり、共通の目標(KPI)を設定したりするなど、協力体制を意識的に構築する必要があります。

- 継続的に取り組み、効果測定と改善を行う: VoC活動は短距離走ではなくマラソンです。すぐに大きな成果が出なくても、粘り強く継続することが重要です。定期的に活動の成果(KPIの変化など)を測定・評価し、プロセスや手法を常に見直していく姿勢が求められます。

これらのポイントを意識し、組織全体でVoC活動に取り組む文化を醸成していくことが、長期的な成功に繋がります。

VoC活動で陥りやすい注意点と対策

意欲的にVoC活動を始めても、残念ながら途中で頓挫してしまったり、期待した効果が得られなかったりするケースも少なくありません。ここでは、よくある失敗パターンとその対策について、我々の経験からお伝えします。

[VoC活動 陥りやすい注意点と対策]

| 陥りやすい注意点 | なぜ問題なのか? | 対策例 |

| 収集すること自体が目的化してしまう | 集めただけで活用されず、コストと労力だけがかかる。 | 常に「分析・活用」の目的を意識する。アウトプット(レポート、改善提案)から逆算して収集計画を立てる。 |

| 分析結果が共有されず、アクションに繋がらない | 宝の持ち腐れ。現場のモチベーションも低下する。 | 定期的な報告会、分かりやすいレポート形式、関係部署への積極的な働きかけ、共有・活用プロセスのルール化。 |

| ネガティブな声ばかりに注目してしまう | 改善点だけでなく、自社の強みや評価されている点を見失う可能性がある。 | ポジティブな声(賞賛、感謝)も積極的に収集・分析・共有する。成功事例を社内に展開する。 |

| 現場(オペレーター)に負担がかかりすぎる | VoC入力や報告が負担となり、通常業務に支障が出たり、入力精度が低下したりする。 | 入力しやすいフォーマット、選択式項目の活用、ツールの導入(音声認識、自動要約など)、目的や意義の丁寧な説明。 |

| 分析が高度になりすぎる・ツール依存になる | 分析のための分析に陥り、アクションに繋がる示唆が得られない。 | まずはシンプルな分析から始める。ツールは目的達成の手段と割り切り、分析結果を解釈し示唆を出すスキルを磨く。 |

これらの注意点を事前に認識し、対策を講じておくことで、VoC活動の失敗リスクを低減することができます。特に、現場のオペレーターがVoC活動の意義を理解し、協力してくれるような働きかけは非常に重要です。

VoC活用の先にあるもの:顧客と共に成長する企業へ

VoC活動に真剣に取り組むことで、企業はどのような未来を描けるのでしょうか。それは、単なる顧客満足度の向上にとどまらず、顧客と共に成長していく企業への変革を意味します。では、VoC活動に取り組むことで具体的にどのような成長を描けるのか、いくつか業界別に紹介します。

例えば、金融機関の場合では、コールセンターに多く寄せられる「手続きの分かりにくさ」に関する声を分析し、Webサイトのナビゲーションや申込フォームを大幅に改善。結果として、オンラインでの手続き完了率の向上、コールセンターへの問い合わせの削減などの効果が期待できます。

また、通販会社の場合では、顧客からの「商品の使い方に関する質問」をテキストマイニングの分析を実施。特定の製品に関するFAQが不足していることを突き止め、詳細な解説動画とFAQコンテンツを作成・公開したところ、顧客満足度が向上し、返品率が低下しました。

ITサービス企業では、NPS®︎調査と連携して、推奨者(Promoter)と批判者(Detractor)の自由回答を分析。批判者の離反要因を特定して改善策を講じる一方、推奨者が評価している点をサービス全体の強みとして訴求することで、新規顧客獲得にも繋げました。

これらの紹介例に共通しているのは、VoCを単なる「意見」として受け止めるだけでなく、経営課題解決のための「データ」として捉え、具体的なアクションにつなげている点です。

目指すべき姿:VoCを起点としたCX向上サイクル

VoC活動が組織に定着し、効果的に機能し始めると、「VoCを起点としたCX(顧客体験)向上サイクル」が回り始めます。

- 顧客の声(VoC)を多角的に収集・分析し、顧客の期待や課題を深く理解する。

- 分析結果に基づき、製品・サービス・サポートを改善するアクションを実行する。

- 改善された顧客体験(CX) に顧客は満足し、企業への信頼や愛着(ロイヤルティ)が高まる。

- ロイヤルティが高まった顧客は、更なる良質なフィードバック(VoC)を提供してくれたり、好意的な口コミを広めてくれたりする。

- そのVoCが、更なる改善のヒントとなり、サイクルが続いていく…。

この好循環を生み出すことが、VoC活動の究極的な目標と言えるでしょう。これは、顧客と共に企業が成長していく姿そのものです。

次のステップへ:さらにVoC活用を深めるために

本記事でVoCの基本とコールセンターにおける活用のポイントをご理解いただけたでしょうか。もし、あなたが「もっと具体的に知りたい」「自社での導入を進めたい」と感じていただけたなら、次のステップとして以下のような情報収集やアクションを検討することをお勧めします。

- VoC分析の具体的な手法を学ぶ: テキストマイニングのアルゴリズム、感情分析、トピック分類など、より高度な分析手法について学ぶことで、VoCから得られるインサイトの質を高めることができます。関連書籍やオンライン講座などが参考になります。

- VoCツールの比較検討: VoC収集・分析を効率化するためのツールは多数存在します。テキストマイニングツール、アンケートツール、CRM連携機能を持つVoCプラットフォームなど、自社の目的や予算、既存システムとの連携可能性などを考慮して、最適なツールを比較検討しましょう。多くのツールで無料トライアルが提供されています。

- 業界別のVoC活用事例を調べる: 自社と同じ業界の企業が、どのようにVoCを活用し、どのような成果を上げているのかを具体的に調べることで、自社での取り組みの参考になります。業界団体のレポートやカンファレンス、専門メディアの記事などが情報源となります。

- 関連セミナーや研修に参加する: VoCやCXに関するセミナーや研修に参加することで、専門家から直接知識を得たり、他社の担当者と情報交換したりする機会が得られます。

VoC活用は奥が深く、常に学び続ける姿勢が重要です。ぜひ、これらの情報を活用し、あなたのVoC活動をさらに深化させてください。

まとめ

本記事では、VoC(顧客の声)の基本から、コールセンターにおける重要性、収集・分析・活用の具体的なプロセス、そして成功のためのポイントまでを解説してきました。

VoCは、もはや単なる「お客様相談窓口」の記録ではありません。それは、顧客理解を深め、サービスを改善し、従業員のモチベーションを高め、最終的には企業の競争力を強化するための、極めて重要な経営資源です。特に、日々顧客と直接対話するコールセンターは、その最前線基地と言えます。

VoC活動の推進には、時に困難も伴うかもしれません。しかし、顧客の声に真摯に耳を傾け、それを活かそうと努力する姿勢は、必ず顧客に伝わり、信頼関係の構築に繋がります。そして、その積み重ねが、企業の持続的な成長を支える土台となるのです。

この記事が、あなたのコールセンターにおけるVoC活動の第一歩、あるいは更なるステップアップのきっかけとなれば幸いです。ぜひ、今日からできることから始めてみてください。顧客の声に耳を傾けることは、企業の未来を創造することに他なりません。

コールセンター業務の改善は「MiiTel Phone 」

電話解析AI「MiiTel Phone(ミーテルフォン) 」は営業トークにおける話速・会話の被せ率・沈黙回数などを定量的に分析・可視化することで、営業の生産性を向上してくれる電話解析AI です。電話・Web会議・対面での全ての会話のブラックボックス化の解消から会話データの利活用まで幅広くご利用いただけます。

具体的なメリット

- 通話内容の可視化: 話し方や言葉遣いを数値化し、客観的な評価が可能。

- 営業力強化: 成功事例を分析し、効果的な研修に繋げられます。

- 顧客満足度向上: 顧客の声を深く理解し、より良い対応に。

- 業務効率化: 文字起こしや要約機能で、情報検索がスムーズに。

こんな企業におすすめ

- 営業成績を向上させたい企業

- 顧客満足度を高めたい企業

- チーム全体のスキルアップを図りたい企業

- リモートワークの質を高めたい企業

MiiTel Phoneは、導入実績豊富なクラウド型のサービスです。

お気軽にご相談ください。