応答品質とは?向上させる5つの施策と評価基準

インサイドセールス・電話営業の業績向上なら電話解析AI搭載の「MiiTel Phone」

インサイドセールス・電話営業の業績向上なら

電話解析AI搭載の「MiiTel Phone」

目次

コールセンターの応対品質向上は、明確な基準設定、効果的な評価、そして何よりもSV(スーパーバイザー)・マネージャーの強いリーダーシップが成功の鍵を握ります。

この記事では、明日からすぐに行動に移せる、応答品質の評価・改善の具体的なアクションプランまでを徹底解説します。

- 応答品質がビジネスに与える影響が数字でわかります

- 納得感のある評価基準をゼロから作る手順がわかります

- すぐに使える「応対品質評価シート」のテンプレートが手に入ります

- 成功・失敗事例から、自社に合った改善策が見つかります

応答品質とは?顧客満足度と事業成長を左右する最重要指標

コールセンターでの通話録音は、適切な手順を踏めば原則として適法ですが、その運用には「個人情報保護法」の正確な理解が不可欠です。この法律への対応が、コンプライアンス遵守の基礎となります。

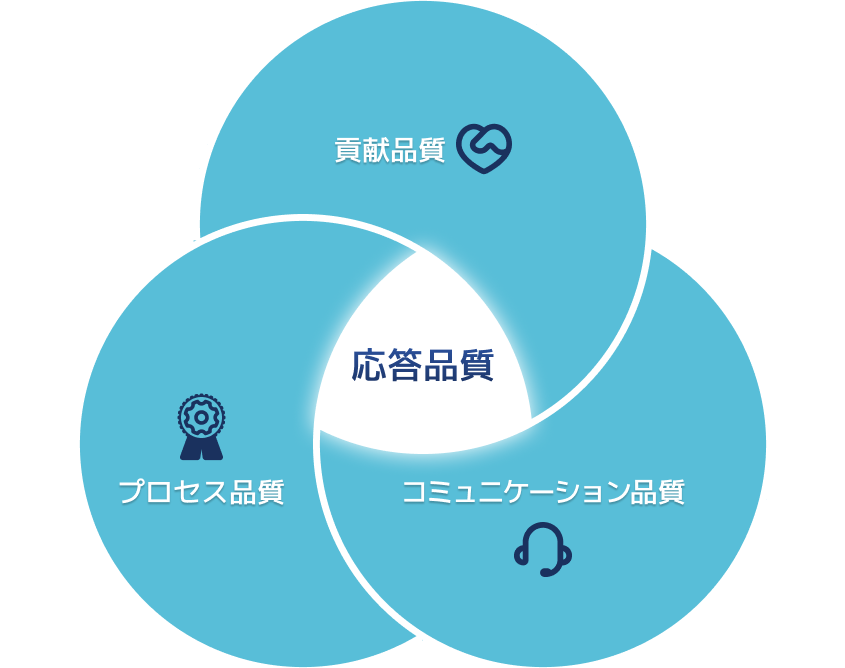

応答品質が指す3つの要素

応答品質は、単なる言葉遣いだけでなく「プロセス品質」「コミュニケーション品質」「貢献品質」の3要素で構成されます。これら3つの要素をバランス良く高めることが、顧客満足度の向上に不可欠です。

- プロセス品質:挨拶や保留のルールなど、定められた業務手順を正しく守れているか。

- コミュニケーション品質:正しい敬語、共感を示す相槌、分かりやすい説明など、円滑な対話ができるか。

- 貢献品質:顧客の課題を解決しようとする姿勢や、プラスアルファの提案ができるか。

これらを体系的に評価することで、オペレーター個々の強みや弱みを客観的に把握できます。

なぜ今、応答品質が重要なのか?LTV向上に直結する理由

良質な応対は顧客ロイヤルティを高め、解約率(チャーンレート)を直接的に改善するからです。顧客接点が多様化・複雑化する現代において、一人ひとりのお客様に寄り添う「質の高い応対」の価値はますます高まっています。単なる問い合わせ対応に留まらない、感動体験の提供が事業成長の鍵を握ります。

ある企業では、MiiTelを導入して顧客と担当者のやり取りを可視化することで、高品質な電話対応を実現し成約率は130%に向上しました。優れた顧客体験を提供することは、顧客生涯価値(LTV)を最大化するという一例です。

つまり、応答品質への投資は、コストではなく未来の利益を生み出すための戦略的な投資と言えるのです。

応答品質の評価基準 作り方完全ガイド

Step1: 目的を明確にする(誰のために、何を評価するのか)

評価の目的を定めなければ、評価項目がブレてしまい、意味のない評価制度になります。まず、「オペレーターのスキルアップのため」「顧客満足度の現状を可視化するため」など、評価を行う目的を明確に言語化しましょう。目的が明確であれば、評価項目や基準の策定で迷うことがなくなります。

Step2: 評価項目を洗い出す(5つのカテゴリ)

評価項目は「基本マナー」「正確性」「効率性」「共感力」「提案力」の5つのカテゴリから考えると網羅できます。これらのカテゴリを軸に、自社のサービスや方針に合わせて具体的な評価項目を洗い出します。多すぎると評価者の負担が大きくなるため、最初は15〜20項目程度に絞るのがおすすめです。

| カテゴリ | 評価項目(例) |

|---|---|

| 基本マナー | ・第一声は明るく、聞き取りやすいか ・正しい敬語を使いこなせているか ・保留や転送のルールを守れているか |

| 正確性 | ・顧客情報や問い合わせ内容を正確に復唱・確認したか ・案内内容に誤りや不足はなかったか |

| 効率性 | ・保留時間が長すぎないか ・1回の通話で完結できているか(FCR) |

| 共感力 | ・顧客の言葉を傾聴し、相槌などで共感を示せているか ・顧客の状況や感情を配慮した言葉選びができているか |

| 提案力 | ・顧客の潜在的なニーズを汲み取り、プラスアルファの提案ができたか ・できない場合でも、代替案を提示しようと努めたか |

Step3: 評価基準とスコアを設定する

各項目について、具体的で誰が評価しても迷わない「評価基準(OK/NGの定義)」と点数を定めます。例えば、「正しい敬語」という項目なら、「NG(0点): 謙譲語と尊敬語の混同がある」「OK(3点): 適切に使い分けられている」「Excellent(5点): 状況に応じた美しい言葉遣いができている」のように、段階的な基準を設けると、評価の客観性が高まります。

Step4: 評価シートを作成し、現場で試す

最初から完璧を目指さず、まずはプロトタイプを作成し、実際に使ってみて改善を繰り返すことが重要です。作成した評価シートを基に、数名のオペレーターの応対を評価してみましょう。評価者によって点数が大きくブレる項目や、判断に迷う項目が見つかるはずです。現場の意見を取り入れながら、自社にとって最適な評価シートへと磨き上げていきましょう。

【明日からできる】応答品質を向上させる5つの具体的施策

施策1: モニタリングとフィードバックの質を高める

評価結果をただ伝えるだけでは不十分で、「良かった点(Good)」と「改善点(More)」を具体的に伝えることが成長に繋がります。特に重要なのは、1対1の面談でポジティブな雰囲気を作ることです。改善点を指摘する前に、必ず良かった点を褒めて、本人の自己肯定感を高める配慮が不可欠です。「〇〇様の△△という言葉遣い、非常にお客様に寄り添っていて素晴らしかったです」といった具体的な賞賛が、オペレーターの聞く姿勢を作ります。

施策2: 「お手本」となる応対事例(ベストプラクティス)の共有

優れた応対の録音データを「お手本」として全員で共有することで、目指すべき品質レベルの目線が合います。 良い応対とは何か、という抽象的な概念を具体的な音声で共有するのが最も効果的です。定期的に「今月のベスト応対」などを選出し、朝礼などで共有する仕組みを作りましょう。なぜその応対が素晴らしいのか、評価ポイントを管理者が解説することも重要です。

施策3: スクリプトやFAQを常に最新の状態に保つ

情報が古い、または探しにくいナレッジベースは、応対品質を直接的に低下させます。オペレーターが自信を持って案内できるよう、製品情報や業務フローの変更は即座にFAQやスクリプトに反映する体制を構築しましょう。誰でも簡単に情報を更新・検索できるツールの導入も、品質向上のための有効な投資です。

施策4: オペレーターのスキルマップを作成し、育成計画を立てる

個々のオペレーターの強みと弱みを可視化し、一人ひとりに合った育成計画を立てることが、効率的なスキルアップに繋がります。評価結果を基に、「傾聴力は高いが、PCスキルに課題がある」といったスキルマップを作成します。その上で、「来月までにタイピング研修を修了する」といった具体的な目標を設定し、管理者と本人が一緒に成長を追いかける体制が理想です。

施策5: ゲーミフィケーション要素を取り入れ、楽しく競い合う文化を作る

品質スコアや顧客からの感謝の声をランキング形式で発表するなど、ゲーム感覚で品質向上に取り組める仕組みは非常に有効です。やらされ感のある研修ではなく、オペレーターが主体的に参加したくなるような仕掛けが、組織全体の品質意識を高めます。ただし、過度な競争はチームワークを阻害する可能性もあるため、あくまでポジティブな雰囲気作りを心がけましょう。

【事例】成功と失敗から学ぶ、応答品質改善のリアル

成功事例:架電データの可視化で、リモート環境でも状況を正確に把握

リモートワーク環境では、客観的な業務評価と透明性の確保が大きな課題でした。

そのため、データを基づきPDCAを回せる体制を構築すべく、音声解析AI「MiiTel」の導入が決定しました。

従来はスプレッドシートで実績を集計しながら振り返りを行っていましたが、細かく分析を行うには都度集計が必要で、ボトルネックの特定に時間がかかっていました。

MiiTelを導入したことで、ボタンひとつでビューの切り替えや分析が可能となり迅速な原因特定と判断が可能になりました。

リアルタイムで状況把握とフィードバックを行える体制が整ったことで、応答品質の向上に繋がりました。

失敗事例:ツールの導入だけでは品質は上がらなかった

リモートワークに対応するため、PCでの架電や遠隔フィードバックを可能にするツールの導入を検討。

検索をきっかけにMiiTelを導入しました。

当初は架電や受電に使用しており、音声認識などの付加機能は十分に活用されていない状況でした。

その後、MiiTelのベンダーに支援を受けながらパフォーマンス傾向を定量的に把握し、改善に活用することで徐々に効果を実感しました。

本事例は、「導入そのもの」ではなく、「ツールをどう使い、どう課題に向き合うか」が応答品質向上の鍵であることを示しています。

応答品質管理を効率化するツールと外部サービス

ツール選定3つのポイント(AI要約、音声認識、FAQシステム)

ツール選定で失敗しないためには「課題解決への貢献度」「現場での使いやすさ」「サポート体制」の3点を確認すべきです。自社の課題が「フィードバックの時間確保」であればAIによる応対要約ツールが、「案内の正確性」であればFAQシステムが有効です。デモやトライアルを活用し、実際に使うオペレーターや管理者の意見を聞きながら、慎重に選定を進めましょう。

BPO(アウトソーシング)活用のメリット・デメリット

外部の専門家を活用することで、短期間で高品質な体制を構築できる一方、社内にノウハウが蓄積しにくいという側面もあります。プロに任せることで採用・教育コストを削減できるのが最大のメリットです。しかし、顧客の声を直接聞く機会が減る、緊急時の柔軟な対応が難しいといったデメリットも理解した上で、自社のコア業務とのバランスを考えて検討する必要があります。

自社でやるべきか?外部委託すべきか?の判断基準

結論:「顧客との対話」を自社の競争力の源泉と考えるなら内製化、コスト効率や専門性を優先するなら外部委託が適しています。明確な正解はありません。まずは、問い合わせ内容を「定型的な質問」と「専門的な相談・クレーム」に分類してみましょう。定型的な業務を外部に委託し、自社の社員はより付加価値の高い対応に集中するといったハイブリッドな体制も有効な選択肢です。

コールセンターの応答品質改善ならMiiTel(ミーテル)

よくある質問

Q. 応答品質の平均点はどのくらいですか?

A. 一概には言えませんが、多くのコールセンターでは100点満点中70〜80点を平均的な目標値として設定しています。重要なのは他社との比較ではなく、自社の目標を定め、それを継続的に上回るための改善サイクルを回すことです。

Q. オペレーターのモチベーションを維持するコツは?

A. 評価を減点方式ではなく、加点方式にすることです。「できなかったこと」を指摘するより、「できたこと」「成長したこと」を積極的に認め、賞賛する文化がモチベーション維持に繋がります。感謝の言葉やお客様からのポジティブな声を可視化することも非常に有効です。

Q. 評価者のスキルによって評価がブレてしまいます。対策はありますか?

A. 複数の評価者で同じ応対を評価し、評価結果のズレについて話し合う「キャリブレーション(目線合わせ)」を定期的に実施することをおすすめします。これにより、評価基準の解釈が統一され、評価の公平性が保たれます。

電話業務の応答品質を改善するなら「MiiTel Phone」

電話解析AI「MiiTel Phone(ミーテルフォン)」は営業トークにおける話速・会話の被せ率・沈黙回数などを定量的に分析・可視化することで、営業の生産性を向上してくれる電話解析AIです。電話・Web会議・対面での全ての会話のブラックボックス化の解消から会話データの利活用まで幅広くご利用いただけます。

具体的なメリット

- 通話内容の可視化: 話し方や言葉遣いを数値化し、客観的な評価が可能。

- 営業力強化: 成功事例を分析し、効果的な研修に繋げられます。

- 顧客満足度向上: 顧客の声を深く理解し、より良い対応に。

- 業務効率化: 文字起こしや要約機能で、情報検索がスムーズに。

こんな企業におすすめ

- 営業成績を向上させたい企業

- 顧客満足度を高めたい企業

- チーム全体のスキルアップを図りたい企業

- リモートワークの質を高めたい企業

MiiTel Phoneは、導入実績豊富なクラウド型のサービスです。

お気軽にご相談ください。