コールセンターの通話録音とは?導入メリットや法的問題をわかりやすく解説!

インサイドセールス・電話営業の業績向上なら電話解析AI搭載の「MiiTel Phone」

インサイドセールス・電話営業の業績向上なら

電話解析AI搭載の「MiiTel Phone」

目次

コールセンター運営において通話録音は不可欠ですが、「法的に問題ないか?」「同意取得はどうすれば?」「データ管理や活用方法は?」といった課題は尽きません。特に録音データの効率的な分析や戦略的活用は、多くのご担当者様が直面する壁と言えるでしょう。

この記事では、そのようなお悩みを解決し、通話録音を法的リスクなく効果的に活用するための道筋を具体的に示します。最後までお読みいただくことで、自信を持って録音体制を構築・運用し、コールセンターの価値向上へ繋がる一歩を踏み出せるはずです。

【法的知識編】コールセンターの通話録音に関する法律と遵守すべきポイント

コールセンターでの通話録音は、適切な手順を踏めば原則として適法ですが、その運用には「個人情報保護法」の正確な理解が不可欠です。この法律への対応が、コンプライアンス遵守の基礎となります。

個人情報保護法と通話録音:知っておくべき基本ルール

通話音声は個人情報に該当し得るため(個人情報保護法第2条第1項)、録音を行うコールセンターは「個人情報取扱事業者」(同法第16条第2項)としての責任を負います。具体的には以下の表に示す主要原則の遵守が求められます。

【個人情報保護法の主要原則とコールセンター録音における具体的対応例】

| 個人情報保護法の原則 | コールセンター録音における具体的対応例 | 根拠条文(例) |

|---|---|---|

| 利用目的の特定・通知・公表 | 録音目的(品質向上、トラブル防止等)を特定し、アナウンスやプライバシーポリシーで通知・公表。 | 第17条、第21条 |

| 適正な取得 | 不正手段による取得は禁止。原則、本人同意か利用目的通知・公表の上で録音。 | 第20条 |

| 利用目的による制限 | 同意なく特定された利用目的の範囲を超えて取り扱わない。 | 第18条 |

| 安全管理措置 | 漏えい・滅失・毀損防止のため、組織的・人的・物理的・技術的安全管理措置(アクセス制限、暗号化等)を講じる。 | 第23条~第25条 |

| 従業者の監督 | 従業者に対し、安全管理が図られるよう必要かつ適切な監督を行う。 | 第24条 |

| 委託先の監督 | 取扱いを委託する場合、委託先に対し必要かつ適切な監督を行う。 | 第25条 |

| 第三者提供の制限 | 原則、本人同意なく第三者に提供しない(法令に基づく場合等を除く)。 | 第27条 |

| 保有個人データに関する事項の公表等 | 利用目的、開示等請求手続等を本人の知り得る状態に置く。 | 第32条 |

| 開示、訂正等、利用停止等 | 本人からの開示、訂正、利用停止等の請求に法令に基づき遅滞なく対応。 | 第33条~第39条 |

これらの義務違反は、個人情報保護委員会からの行政措置や罰則の対象となるため(同法第178条以下)、厳格な対応が求められます。

通話録音における「同意」の重要性と取得方法

通話録音の適法性を担保し、顧客との信頼関係を築く上で、「同意」の取得は極めて重要です。最も確実な方法は、通話開始直後の「事前のアナウンスによる明示的または黙示的同意」です。「この通話は応対品質向上のため録音させていただきます」といったアナウンス後、顧客が通話を継続すれば黙示的同意と解釈されますが、可能であれば「録音させていただいてもよろしいでしょうか?」と明確な了承を得る「明示的同意」がより望ましいでしょう。

例外的に同意が不要なケース(個人情報保護法第18条第3項各号)もありますが、通常のコールセンター業務では限定的です。

効果的な録音アナウンス(ガイダンス)の例文とポイント

顧客に配慮しつつ必要な情報を伝えるアナウンスには、「通話を録音する旨」と「録音の目的」を明確に含める必要があります。以下に代表的な例文を示します。

【目的別の録音アナウンス例文集(主要なものに絞る)】

| アナウンスの目的・状況 | 例文 | ポイント |

|---|---|---|

| 標準的な応対 | 「この通話は、お問合せ内容の正確な把握と今後のサービス品質向上のため、録音させていただいております。」 | 簡潔に主要目的を伝える。 |

| 契約・申込など重要手続き時 | 「これからの重要事項のご説明につきましては、お客様保護および正確な記録のため、通話内容を録音させていただきます。」 | 「お客様保護」という顧客メリットも加える。 |

アナウンスは通話開始直後、オペレーターが名乗った直後に行うのが最適です。

もし無断で録音したら?考えられるリスクと法的責任

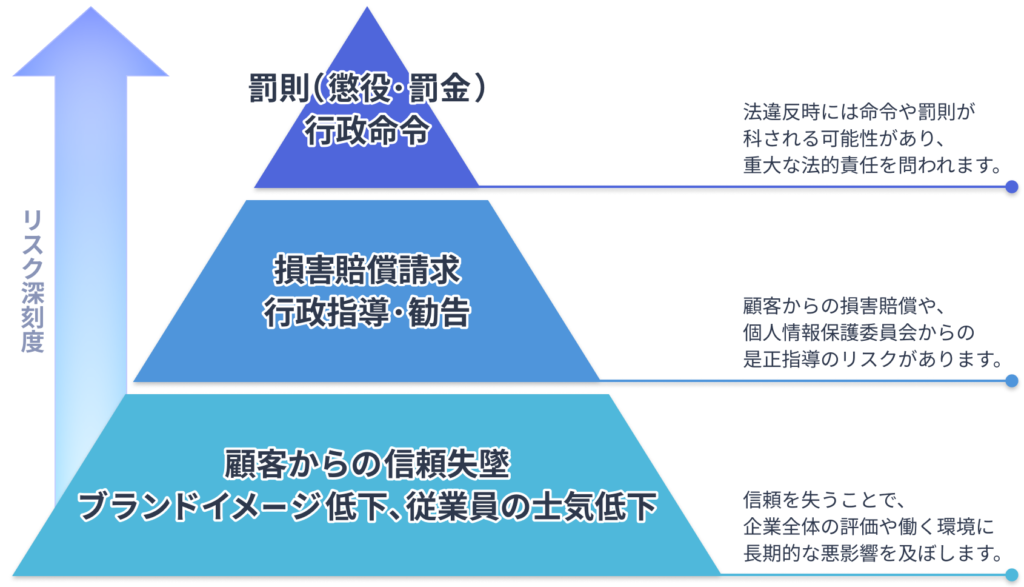

同意がなく無断録音した場合は、企業に深刻なリスクをもたらします。具体的には、以下の3点が挙げられます。

1.プライバシー侵害による損害賠償請求リスク: 顧客が、無断録音によってプライバシー権や肖像権(音声も含む)が侵害されたとして、企業に対して損害賠償を請求する可能性があります。判例においても、録音の態様や目的、公表の有無などによってはプライバシー侵害が認定されるケースがあります。

2.個人情報保護法違反による行政措置・罰則リスク: 前述の通り、適切な同意取得や利用目的の通知・公表を怠った場合、個人情報保護法に違反する可能性があります。これにより、個人情報保護委員会から指導、助言、勧告、命令といった行政措置が取られることがあります(同法第148条)。さらに、これらの命令に従わない場合や虚偽の報告を行った場合には、厳しい罰則(懲役または罰金)が科されることもあります(同法第178条、第179条など)。

3.企業の社会的信用の失墜・ブランドイメージ低下リスク: 無断録音の事実が公になれば、顧客からの信頼は大きく損なわれます。「顧客の情報を大切にしない企業」「法律を守らない企業」といったネガティブなイメージが定着し、顧客離れや不買運動、採用活動への悪影響など、事業全体に長期的なダメージを与える可能性があります。一度失った信頼を回復するのは容易ではありません。 これらのリスクを回避するため、適法な手順の遵守が不可欠です。

【実践運用編】コールセンター録音データの適切な管理と体制構築

録音データの適切な管理運用体制は、新たなリスクを未然に防ぐために不可欠です。保存期間、安全管理措置、開示請求対応の3点を整備し、安心してデータを活用できる基盤を築きましょう。

録音データの保存期間は?法律上の規定と実務上の目安

録音データの保存期間は個人情報保護法で一律に定められていませんが、「利用する必要がなくなったときは、遅滞なく消去するよう努めなければならない」(第22条)とされています。業法で保存義務がある場合(例:金融商品取引法では取引記録10年間等)はそれに従い、その他は利用目的、社内規定、ストレージコスト等を勘案して設定します。

【目的別・法的要請別の録音データ保存期間の目安】

| 録音の目的・関連法規 | 保存期間の目安(例) | 検討ポイント |

|---|---|---|

| 一般的な顧客対応(品質向上、短期的な問合せ対応など) | 3ヶ月~1年程度 | オペレーター教育サイクル、短期的なトラブル対応期間を考慮。 |

| トラブル発生時の証拠保全(契約内容確認など) | 1年~5年程度(最大10年を視野に入れるケースも) | 関連する契約の時効、過去のトラブル事例、業界慣行などを参考に設定。 |

| 金融商品取引法関連(例:勧誘、契約締結に関する記録) | 法令で定める期間(例:10年間) | 根拠法令・ガイドライン(金融商品取引法、関連府令等)を必ず確認。 |

| 特定商取引法関連(例:電話勧誘販売における承諾の記録など) | 法令で定める期間(例:契約締結後5年間など) | 根拠法令・ガイドライン(特定商取引法、関連省令等)を必ず確認。 |

| 業界自主規制・社内コンプライアンス規定に基づく場合 | 各規定で定める期間 | 業界団体の自主ルールや、自社のリスク管理方針に基づき設定。 |

| 個人情報保護法の原則 | 利用目的達成後、遅滞なく消去するよう努める | 上記期間設定の際も、この大原則を常に念頭に置く。不必要に長期間保有し続けない。 |

社内で明確なルールを定め、定期的なデータ消去プロセスを確立することが重要です。

録音データの安全管理措置:情報漏洩を防ぐためにすべきこと

録音データは機微な個人情報であり、厳格な安全管理措置が法的義務です(個人情報保護法第23条)。

「組織的」「人的」「物理的」「技術的」の4つの観点から、必要かつ適切な措置を講じる必要があります。

以下に、コールセンターにおける録音データの安全管理チェックリストの例を挙げます。自社の体制を点検し、不足している点があれば速やかに対応しましょう。

【コールセンターにおける録音データ安全管理チェックリスト】

1.組織的安全管理措置

[ ] 録音データの管理に関する責任者(例:個人情報保護管理者)が明確に定められているか?

[ ] 録音データの取り扱いに関する社内規程(アクセス権限、保存・廃棄ルール、インシデント対応手順等)が整備され、周知されているか?

[ ] 録音データの取り扱い状況を定期的に点検・監査する仕組みがあるか?

[ ] 漏えい等の事案が発生した場合の報告・連絡体制が確立されているか?

2.人的安全管理措置

[ ] 従業者(オペレーター、管理者等)に対して、録音データの適切な取り扱いに関する教育・研修を定期的に実施しているか?

[ ] 従業者との間で、在職中および退職後の秘密保持に関する誓約書等を取り交わしているか?

[ ] 録音データへのアクセス権限は、業務上必要な最小限の範囲の従業者にのみ付与されているか?

3.物理的安全管理措置

[ ] 録音データが保存されているサーバーや記録媒体が設置されている区域(サーバルーム等)への入退室管理が適切に行われているか?

[ ] 録音データを含む記録媒体の持ち出しや廃棄に関するルールが定められ、遵守されているか?

[ ] 録音作業を行う端末やオペレーターの座席について、覗き見防止策(例:パーテーション設置、クリアデスクの徹底)が講じられているか?

4.技術的安全管理措置

[ ] 録音データやそれを取り扱う情報システムへのアクセス制御(ID・パスワード認証、多要素認証等)が適切に実施されているか?

[ ] 録音データへのアクセスログが記録・保管され、定期的に不正アクセスの有無が確認されているか?

[ ] 録音データや通信経路の暗号化が適切に行われているか?

[ ] 外部からの不正アクセスを防止するためのファイアウォール設置やセキュリティ対策ソフト導入がなされ、最新の状態に保たれているか?

[ ] 録音データのバックアップが定期的に取得され、安全な場所に保管されているか?

顧客からの「録音データ開示請求」への対応フローと注意点

個人情報保護法では、本人から自己の保有個人データ(コールセンターで録音・保存している通話音声データも該当し得ます)の開示を求められた場合、原則として応じなければならないと定められています(第33条第1項)。したがって、顧客から「自分の通話記録を開示してほしい」という請求があった場合に備え、あらかじめ社内で対応フローを整備し、担当者を明確にしておくことが不可欠です。

開示請求への基本的な対応フローは以下の通りです。

1.請求受付:顧客からの開示請求を所定の方法(書面、メール、専用フォーム等)で受け付ける。請求に必要な事項(氏名、連絡先、開示を求めるデータの特定に必要な情報など)を明確に伝える。

2.本人確認:請求者が当該録音データの本人であることを厳格に確認する(例:運転免許証の写し、健康保険証の写し、コールバックによる確認など)。代理人による請求の場合は、代理権の確認も必要。

3.開示対象データの特定と開示可否判断:

請求内容に基づき、該当する録音データを特定する。開示することにより、以下のいずれかに該当する場合は、その全部または一部を開示しないことができる(同法第33条第2項各号)。

- 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合

- 当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合

- 他の法令に違反することとなる場合

開示可否の判断は慎重に行い、必要に応じて法務部門等に相談する。

4.開示の実施(または不開示の通知):

開示する場合: 本人が指定した方法(書面の交付、電磁的記録の提供など。ただし、その方法による開示に多額の費用を要する場合その他当該方法による開示が困難である場合にあっては、書面の交付による方法)で、遅滞なく(社内で定めた期間内に)開示する。

- 注意点1:第三者のプライバシー保護: 開示する録音データに、請求者本人以外の第三者の個人情報(例:オペレーターの声、会話中に登場する別人の氏名など)が含まれる場合は、原則として当該部分をマスキング(消去または聞き取れないように加工)するなどの配慮が必要です。

- 注意点2:手数料: 開示に要する手数料を徴収する場合は、実費を勘案して合理的と認められる範囲内で、その額と支払方法を事前に本人に通知する必要があります(同法第38条)。

開示しない場合(または一部不開示の場合): その旨と理由を、遅滞なく本人に通知する。その際、苦情申出先を伝えることも望ましい。

5.対応記録の作成・保管:開示請求への対応経緯(受付日、本人確認方法、開示判断、実施日など)を記録し、一定期間保管する。

このフローを事前に整備し、関係者で共有しておくことで、実際に請求があった際に慌てず、迅速かつ適切に対応することができます。顧客の権利を尊重し、誠実に対応する姿勢が、企業への信頼を高めることに繋がります。

【活用促進編】通話録音を応対品質向上とトラブル解決に活かす具体策

通話録音は、「守り」だけでなく、応対品質向上やトラブル解決といった「攻め」にも活用できる貴重な資産です。その具体的な活用策を3つの観点からご紹介します。

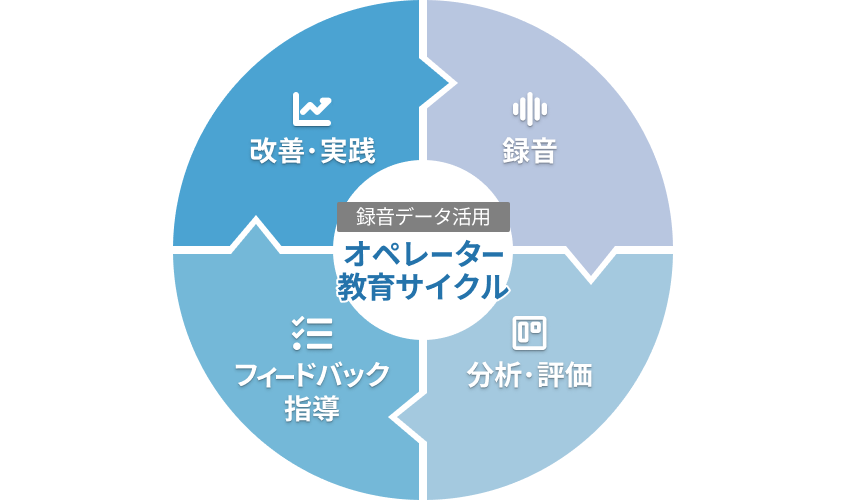

オペレーター教育と応対品質の均質化への活用

録音データは、オペレーター教育の最良の教材です。成功事例の共有や課題応対のフィードバックを通じて、個々のスキルアップとセンター全体の応対品質均質化を図ります。

1.録音・収集: 日々の顧客応対を録音・蓄積。

2.モニタリング・分析: 管理者・SVが定期的に録音データを確認し、優れた応対や改善が必要な応対をピックアップ。

3.フィードバック・指導: オペレーター本人に応対内容をフィードバックし、具体的な改善点や成功要因を指導。ロールプレイングなども実施。

4.改善・実践: 指導内容を意識して、オペレーターが実際の応対を改善。

5.効果測定・再評価: 改善後の応対を再度録音・モニタリングし、効果を測定。

「言った言わない」のトラブル防止と迅速な解決

コールセンター業務では、「言った言わない」という認識の齟齬によるトラブルが絶えません。この問題に対し、客観的な証拠となる通話録音は、公正かつ迅速な解決に不可欠です。

通話録音は主に以下の場面で役立ちます。まず、顧客とオペレーター間の記憶違いや誤解を、実際の会話内容に基づいて正確に確認し、冷静な話し合いを促します。次に、契約内容など重要な確認事項に関するトラブルでは、どちらに説明責任や確認義務があったか、それが適切に果たされたかを判断する上で重要な証拠となります。

さらに、客観的証拠があることで問題の原因究明や解決策の検討がスムーズに進み、問題の長期化を防ぎ、顧客の不満を最小限に抑え、早期の信頼回復に繋げます。また、不当な要求や悪質なクレームに対しては、企業の正当性を主張し、毅然とした対応を取るための根拠となり、場合によっては法的措置の証拠としても活用できます。

ただし、録音データの利用は、あくまで公正な事実確認と円満な解決を目指す姿勢が重要です。一方的に顧客を追及するような使い方は、かえって問題を複雑化させる可能性があるため慎重さが求められます。録音していることを事前に伝えることも、無用なトラブルの抑止力として有効です。

顧客の声(VOC)分析によるサービス改善

コールセンターの通話録音には、オペレーターの応対だけでなく、顧客の生の声「VOC」が豊富に含まれており、製品開発やサービス改善、マーケティング戦略など事業全体を良くするヒントの宝庫です。

録音データからは、製品への具体的な要望や不満、誤解されやすい点、競合他社の情報、市場トレンド、さらには顧客満足度やロイヤルティに関するヒントを収集・分析できます。これらのVOCを体系的に分析し、関連部署と共有することで、製品・サービスの機能改善、ウェブサイトFAQの拡充、オペレーター応対の改善、マーケティングの最適化、顧客ロイヤルティ向上策といった具体的なアクションに繋げることが可能です。

しかし、日々蓄積される膨大な録音データを人手で分析するには多大な時間と労力、コストが課題となり、貴重な情報が埋もれがちです。この課題に対し、近年ではAIを活用した音声認識・分析システムが注目されており、VOC分析の効率化・高度化が期待されています。

AIで進化するコールセンター録音:ミーテルコールセンターが実現する次世代の顧客対応

手作業での録音データ分析の限界を克服し、コールセンター業務を革新するのがAI技術です。ここでは、AI搭載型IP電話「MiiTel Call Center(ミーテルコールセンター)」が、いかに皆様の課題解決と価値向上に貢献できるかをご説明します。

ミーテルコールセンターとは?主な機能と導入メリット

ミーテルコールセンターは、AIによる通話録音、リアルタイム文字起こし、高度な会話分析などを備えたクラウド型IP電話システムです。

【ミーテルコールセンターの主要機能と顧客の課題解決への貢献】

| ミーテルコールセンターの主要機能 | 課題解決への貢献 |

|---|---|

| 全通話自動録音&AIによる自動文字起こし | コンプライアンス強化、データ管理効率化。確認作業の大幅な時間削減、VOC収集の効率化。 |

| AIによる会話解析(感情認識、NG/GOODワード検出等) | 応対品質の客観的評価、顧客満足度の可視化、トラブルの早期発見・予防。 |

| 応対品質の自動評価・スコアリング | 客観的かつ公平な評価による教育効率化、オペレーターのモチベーション向上。 |

| CRM/SFAとのシームレスな連携 | 顧客対応履歴の一元管理、きめ細やかな顧客対応の実現、営業活動の効率化。 |

| 充実したレポート・ダッシュボード機能 | データに基づいた現状把握と課題発見の迅速化、効果測定の容易化。 |

これらの機能により、コンプライアンス強化、応対品質向上、VOC分析の自動化、管理者の業務負担軽減といった多大なメリットを享受できます。

【導入事例】ミーテルコールセンターでこう変わった!お客様の声

MiiTel Call Center や MiiTel Phone の導入により、さまざまな業種の企業で応対品質や業務効率が大きく向上しています。ここでは、実際の導入企業から寄せられた声や、導入による具体的な効果をご紹介します。

事例1

所属部署の人数にかかわらず、放棄率や通話処理時間の長さが課題となっていましたが、目標を上回る放棄率の削減と、通話処理時間の23.5%短縮を実現しました。

<参照:目標を上回る放棄率削減を実現 通話の平均処理時間も23.5%短縮>

事例2

電話対応の品質向上やクレームの早期検知を通じて、ソフトウェア全体の品質改善を目指していました。シンプルなUIにより現場社員が使いやすく、Salesforceとの連携もスムーズに実現。キーワード機能とSlack通知の組み合わせにより、クレーム検知と対応の迅速化を可能にし、電話応対の品質向上に貢献しました。

<参照:キーワード機能でクレームを検知し、顧客対応の品質を向上 社員の自発的な成長にも貢献>

事例3

リモート環境でも出社時と同等のパフォーマンスが求められる中、顧客ごとに異なる架電管理やナンバーポータビリティに対応できるサービスを探しており、条件を満たすため導入しました。架電メンバーから管理者への報告工数は45%、管理者側の確認やフィードバック工数も30%削減。さらに、フィラー回数や話のかぶりを可視化することで、フィードバックが容易になり、成果向上に結びついています。

<参照:時間あたりの架電数15%アップ 報告・確認・フィードバックの3つの業務の工数を30%以上削減>

コールセンター業務の改善なら「MiiTel Call Center」にお任せ!

コールセンター解析AI「MiiTel Call Center(ミーテルコールセンター)」はコールセンターの通話をAIで最適化します。リアルタイムFAQやクレーム発生時のアラート機能などにより、担当者のセルフコーチングを実現するだけでなく、スーパーバイザーを強力に支援します。

具体的なメリット

- 回転率の向上: 話し方や言葉遣いを数値化し、客観的な評価が可能。

- カスハラ・クレームの発生をいち早くキャッチ: モニタリングや三者通話で適切に介入が可能。

- 問い合わせ削減・応対の自動化: SMSの自動送信機能の利用や通話データから情報を抽出し、スクリプトとして活用。

こんな企業におすすめ

- スーパーバイザーの業務負担を削減したい企業

- カスハラやクレーム対策を行いたい企業

- チーム全体のスキルアップを図りたい企業

MiiTel Call Centerは、導入実績豊富なクラウド型のサービスです。

お気軽にご相談ください。