個人力の相対的価値の展望 ~AI時代にどんな力をつけるべきか~

インサイドセールス・電話営業の業績向上なら電話解析AI搭載の「MiiTel Phone」

インサイドセールス・電話営業の業績向上なら

電話解析AI搭載の「MiiTel Phone」

自動メールですぐにお届け

資料請求する

個人力とは?相対的価値の展望は?

ビジネスにおける個人の能力を因数分解すると、1.知識×2.思考力×3.実行力、となる。 そして、1~3のそれぞれをさらに因数分解すると以下の通り: 1.知識- 量

- 質

- 深度(どれくらい深い知識か)

- ネットワーク(“点”の知識ではなく、“線”や“面”の知識になっているか)

- 論理的

- 創造的

- 自力:自分が実行する

- 他力:人に実行して貰う

- 量: インターネット上に膨大な情報が溢れており、一部の専門知識を除き簡単に知識を得られる。また、スマホやタブレットを使って、いつでもどこでもアクセスできるため既に知識量の相対的価値は低く、2022年頃までには知識量はほぼ意味をなさなくなる。

- 質: 特定分野における知識の深さや関連知識との繋がりには、言語・文脈の意味理解が求められる。AIが言語・文脈の意味を理解できるまでに5~10年の期間を要すると思われるため、個人力としての知識には、深さと他の知識との関連付けが重要となる。

- 論理的 知識の質と同様、論理的思考力には言語・文脈の意味理解が欠かせないので、5~10年程度は人間の論理的思考力がAIに置き換わる可能性は高くないと思われる。 一方で、金融界ではAIトレーダーが実績を上げている。論理的思考と経験値に基づいて人間のトレーダーが投資判断するよりも、膨大なデータに基づく因果/相関によりAIトレーダーが投資判断をした方が運用成績が高いケースもある。AIは、およそ人間の論理的思考力では導き出されないビックデータに基づく因果/相関関係を見つけ出す力を持っている。たとえ、理由や背景を説明できずとも膨大なビックデータ(ファクト)に基づく因果/相関関係を導き出せるであれば、論理的思考力の価値は薄れる。

- 創造的 ビジネスにおける創造的思考力には、他者の感情理解が欠かせない。「感情とは何か」人間自身もその答えを知らないが、ホルモン活動による生体反応が現状最も有力な説と言われている。すなわち、ホルモン活動を数値化すればAIによる感情理解もできるはずで、既に一部で実証実験が行われている。数十年後には、AIによる感情理解が出来るようになり、感情予測に基づく創造的思考も出来るようになる。

- 自力:自分が実行する IOTやネットワークの進化により、自分自身が行動する意味合いは数十年かけて薄れていく。例えば、現地で市場調査をするにも、AR/VRとロボティクス技術が進めば、わざわざ現地に出向く必要もない。

- 他力:人に実行して貰う AIなどのテクノロジーによる代替可能性が低いのが、他人を巻き込みながら何かを成し遂げる行動力である。構想を描いて、色々な人を巻き込みながら何かを推し進める力は、数十年単位では代替できないと思われる(希望的観測も含めて)。

上記の通り、人間に求められる能力の内、行動力の相対的価値が高まる。

行動力の中でも自己完結型の行動力はIoTやコネクティビティ技術の向上により相対的価値は逓減する。他方、他人の協力を得ながら何か成し遂げる巻き込み型の行動力は、AIから指示を受けることへの感情的障壁が高いため、しばらくは人間に指示を出す(お願いする)のは人間であり、巻き込み型行動力の価値は向こう100年では相対的価値が高まると思われる。

上記の通り、人間に求められる能力の内、行動力の相対的価値が高まる。

行動力の中でも自己完結型の行動力はIoTやコネクティビティ技術の向上により相対的価値は逓減する。他方、他人の協力を得ながら何か成し遂げる巻き込み型の行動力は、AIから指示を受けることへの感情的障壁が高いため、しばらくは人間に指示を出す(お願いする)のは人間であり、巻き込み型行動力の価値は向こう100年では相対的価値が高まると思われる。

コミュニケーション手段の相対的価値の展望

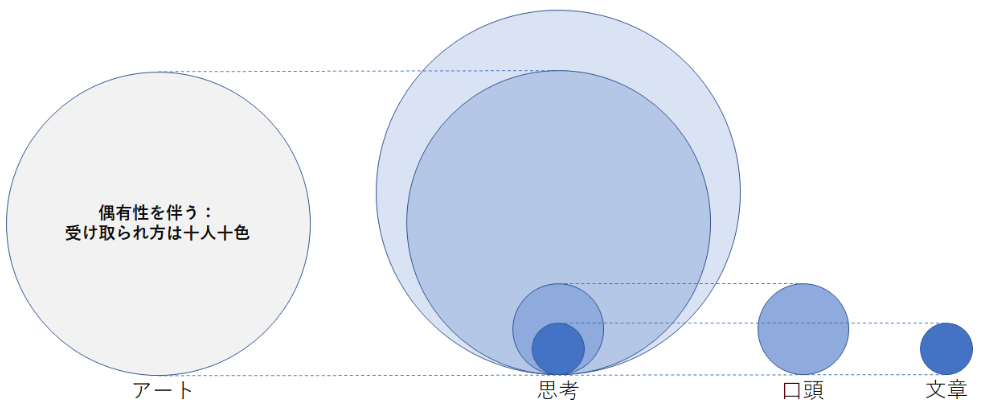

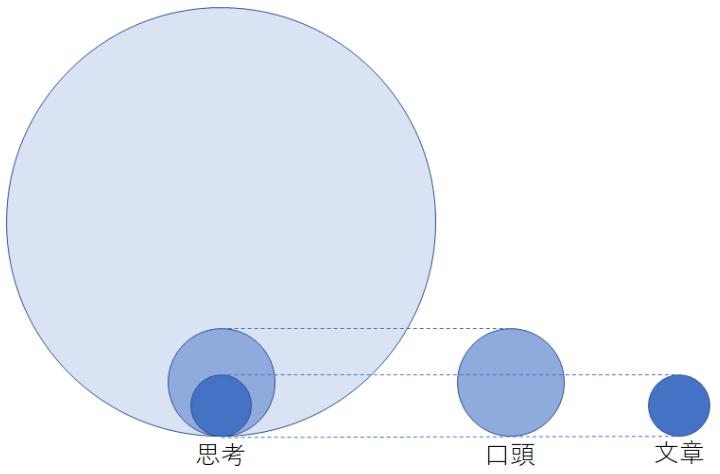

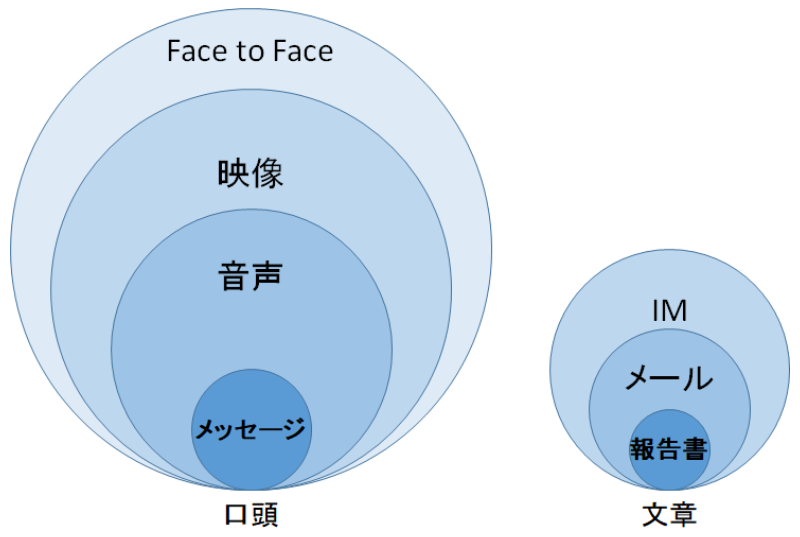

人を巻き込む為には、コミュニケーション力(聞く力、伝える力)が欠かせない。 現状、コミュニケーション手段としては①口頭(便宜上ボディーランゲージも含む)か、②文章の2種類ある。 思考を口頭で言語化する際に、言語という制約により伝えたいこと・想いの大部分が失われ、更にそれを文章にする際に文章力や労力という制約により、一部が失われる。 さらに、①口頭、②文章のコミュニケーション手段をツール別に見ると以下のようになる。

時間的/空間的制約を抜きに考えると、時空間を共有したFace to Faceのコミュニケーションが一番多くの物事を伝える/聞くことが出来る。

巻き込み型行動力の相対的価値が上がるなかで、口頭の(特にFace to Face)のコミュニケーションの重要度は増していく(ただし、必ずしも割合が増していくとは限らない)。

今後、個人力を磨く上では、さまざまなツールを活用したコミュニケーション力(聞く力、伝える力)をいかに磨くかがキーポイントになる。

さらに、①口頭、②文章のコミュニケーション手段をツール別に見ると以下のようになる。

時間的/空間的制約を抜きに考えると、時空間を共有したFace to Faceのコミュニケーションが一番多くの物事を伝える/聞くことが出来る。

巻き込み型行動力の相対的価値が上がるなかで、口頭の(特にFace to Face)のコミュニケーションの重要度は増していく(ただし、必ずしも割合が増していくとは限らない)。

今後、個人力を磨く上では、さまざまなツールを活用したコミュニケーション力(聞く力、伝える力)をいかに磨くかがキーポイントになる。

【参考】言語を介さない思考そのものでのコミュニケーション

ちなみに、本来的には、言語化せずに思考そのものの遣り取り(テレパシーの様なもの)が出来ればベストだが、相当な時間(少なくとも100年単位)を要すると思われる。 なぜならば、思考そのものの遣り取りをするためには以下のステップが必要で、このうち⑦は相当にハードルが高いと思われるからである。 ①思考を抽出 ②抽出した思考の中で必要な情報を取捨選択 ③思考発信先の選択 ④発信元との合意形成 ⑤思考の発信 ⑥思考の受信 ⑦思考の解読 これはアートで考えると分かり易い。現在でも思考そのもの発信はアートという形態で実現しているが、アートの感じ方は三者三様。 相互理解のためには言語のようなルールが必要で、思考のルール作りが必要となる。 すなわち、「思考の言語」のようなものをゼロから作らなければならず、これは言語で表現し得ないので、当初は思考のルールがない中で、思考同士が「議論」のうえ思考のルールを決めていくと考えらえる。この「議論」には相当の時間を要すると思われる。